Клиническая эндокринология

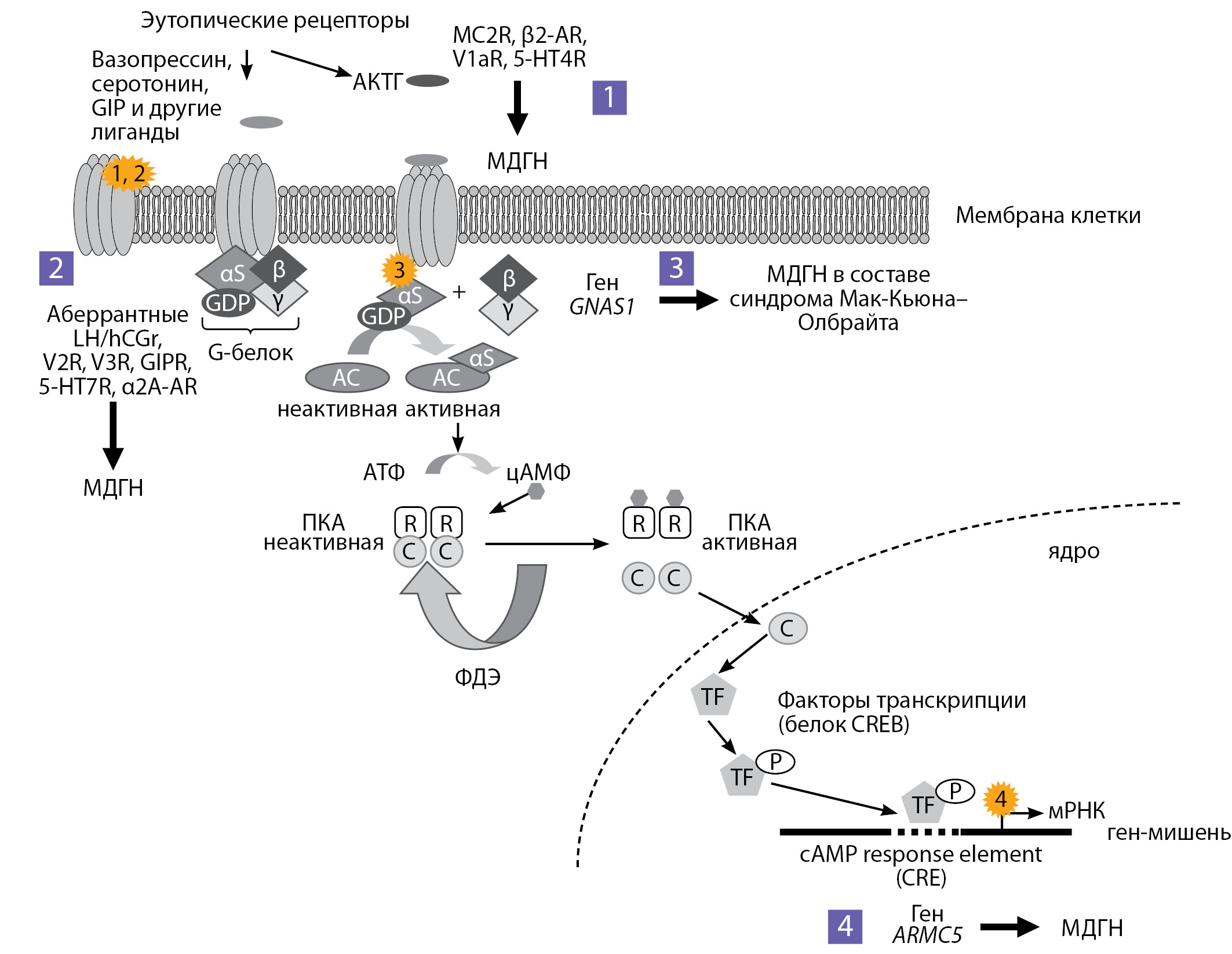

Макронодулярная двусторонняя гиперплазия надпочечников (МДГН) является редкой причиной развития синдрома Иценко–Кушинга. Продукция кортизола при данной патологии может регулироваться как генетическими факторами, так и различными молекулярными механизмами. Наличие аберрантных или гиперэкспрессия эутопических рецепторов на мембране клеток кортикального слоя надпочечников может приводить к активации цАМФ/протеинкиназы А сигнального пути, что ведет к патологическому синтезу стероидных гормонов. Диагностика этого феномена с помощью предоперационных клинико-лабораторных тестов была признана нецелесообразной после доказательства эффективности односторонней адреналэктомии при МДГН, приводящей в большинстве случаев к длительной ремиссии гиперкортицизма. Тем не менее при отсутствии нормализации уровня кортизола в крови в послеоперационном периоде или при его рецидиве последующее консервативное лечение может быть предложено только в случае преобладания экспрессии/гиперэкспрессии тех или иных рецепторов. Их обнаружение становится возможным с помощью более надежных, чем клинико-лабораторные тесты, методов диагностики, таких как полимеразная цепная реакция (ПЦР) и иммуногистохимическое исследование (ИГХ), на данный момент широкое применение получил метод ПЦР-диагностики. В данной обзорной статье представлены накопленные данные о применении ИГХ при МДГН.

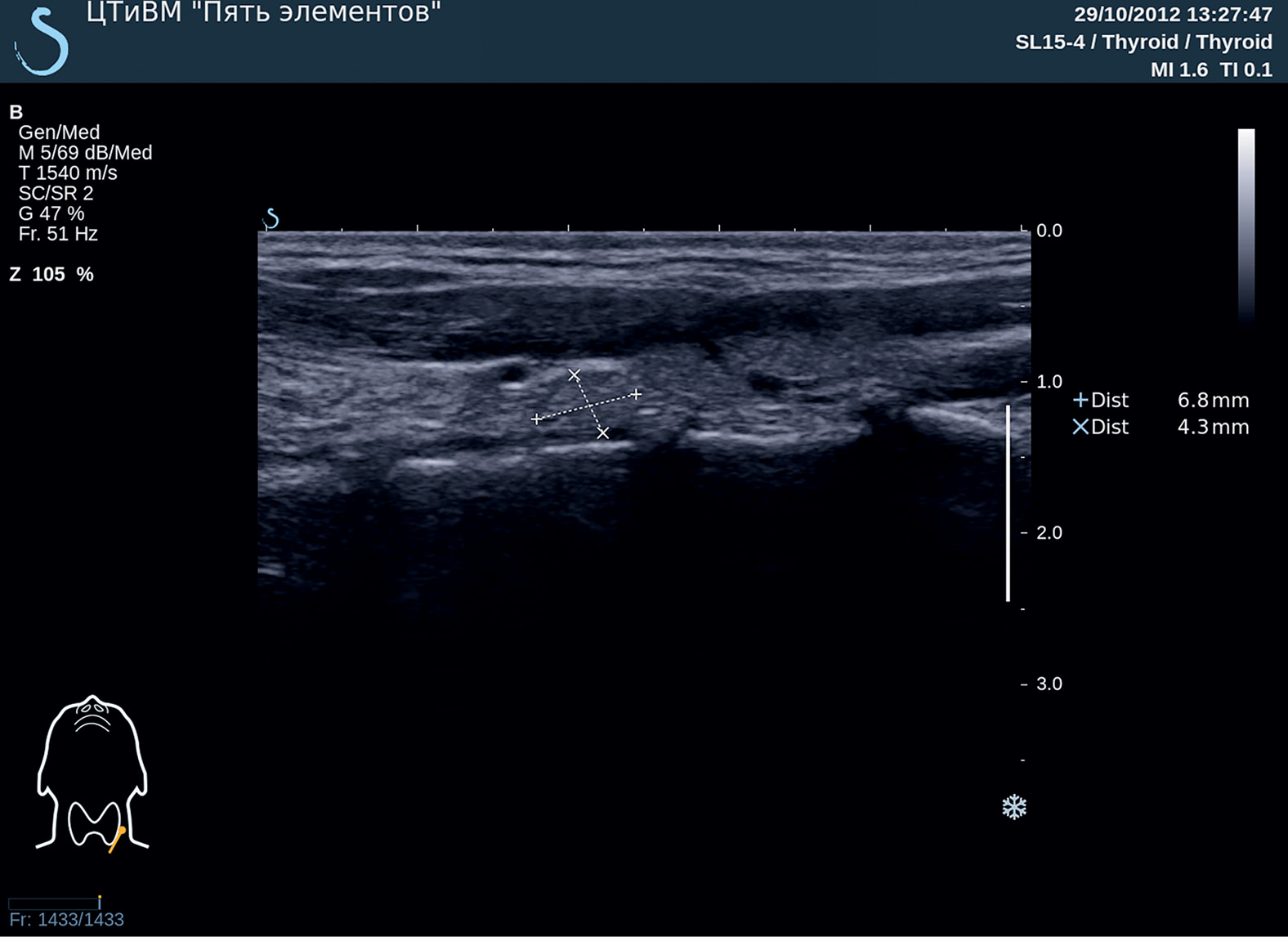

Идиопатическая гиперкальциурия — это гетерогенное генерализованное нарушение, обусловленное различными дефектами транспорта кальция и повышенной его экскрецией с мочой. В качестве основных этиопатогенетических факторов выделяют нарушения метаболизма витамина D, изменение чувствительности рецепторов к кальцитриолу, нарушение процессов реабсорбции кальция в проксимальных канальцах и в восходящем колене петли Генле. В статье представлено клиническое наблюдение пациентки с идиопатической гиперкальциурией, исходно высоким уровнем паратиреоидного гормона (ПТГ) в отсутствие данных за наличие гиперпаратиреоза. Терапия тиазидными диуретиками позволила добиться нормализации суточной экскреции кальция и снижения концентрации ПТГ. Несмотря на невысокую распространенность идиопатической гиперкальциурии, дифференциальная диагностика данного метаболического нарушения должна проводиться с обязательным учетом клинических и лабораторных данных, а также с заболеваниями, которые могут стать причиной повышенной выработки ПТГ.

Нарушения углеводного обмена

Трансплантация почки (ТП) считается уникальным методом заместительной почечной терапии, позволяющим пациентам с сахарным диабетом 1 типа (СД1) с диабетической нефропатией на терминальной стадии почечной недостаточности, находящимся на лечении программным диализом (перитонеальный диализ и гемодиализ), повысить качество жизни и ее продолжительность. В настоящее время создание и внедрение инновационных технологий по управлению диабетом и современных иммуносупрессантов позволяют достигать лучших результатов реабилитации пациента с СД1 после пересадки почки, особенно в короткие сроки после начала диализной терапии. Для снижения ранних и поздних осложнений после ТП важнейшее значение имеет предтрансплантационное обследование пациента с СД1 перед включением его в лист ожидания. Подготовка к пересадке почки охватывает такие мероприятия, как эффективный контроль гликемии, проведение адекватной диализной терапии, диагностика других осложнений диабета и различных сопутствующих заболеваний, особенно сердечно-сосудистой системы, тяжесть которых является определяющим фактором в принятии решения о перспективе ТП. Кроме того, выявление и лечение любого инфекционного процесса, своевременная вакцинопрофилактика, тщательный онкопоиск представляют основу программы подготовки пациента к пересадке почки, обеспечивающей наилучшую выживаемость почечного трансплантата и реципиента.

Детская эндокринология

В статье представлен обзор научных работ, посвященных проблеме репродуктивного здоровья мужчин с синдромом Клайнфельтера (СК) с позиции патогенеза, возможности обеспечения биологического отцовства и риска возникновения хромосомных аномалий у потомства. Освещены известные на сегодняшний день обстоятельства развития патологического состояния гонад с внутриутробного периода развития.

Несмотря на то что СК является одной из наиболее частых причин мужского бесплодия, ассоциированного с хромосомными аномалиями, ввиду вариабельности клинических проявлений данного заболевания до широкого внедрения неинвазивного пренатального тестирования доля пациентов, выявленных до наступления пубертата, не превышала 10%. Cогласно приведенным в статье результатам исследований, репродуктивный потенциал у мужчин с СК зачастую снижен уже в период раннего детства, что целесообразно учитывать при выборе дальнейшей тактики ведения пациентов.

В литературе имеются данные о единичных случаях наступления спонтанной беременности от мужчин с СК, в связи с чем обеспечение биологического отцовства у данной группы пациентов зачастую возможно лишь путем применения хирургических методов экстракции сперматозоидов и вспомогательных репродуктивных технологий. В статье подробно рассмотрены такие методы, как хирургическая экстракция сперматозоидов (testicular sperm extraction, TESE) и микрохирургическая экстракция сперматозоидов (microdissection testicular sperm extraction, mTESE) с позиции их эффективности и безопасности для пациента, а также представлены факторы, потенциально способные повлиять на исход операции. Оптимальным периодом проведения названных манипуляций является возраст пациента от 18 до 30 лет, а применение перечисленных хирургических методов у подростков вызывает бурные дискуссии.

Проанализированные в статье результаты исследований позволяют предположить, что риск передачи хромосомных аномалий потомству является, скорее, низким, что, однако, не исключает необходимости проведения медико-генетического консультирования, а также предимплантационной или внутриутробной диагностики.

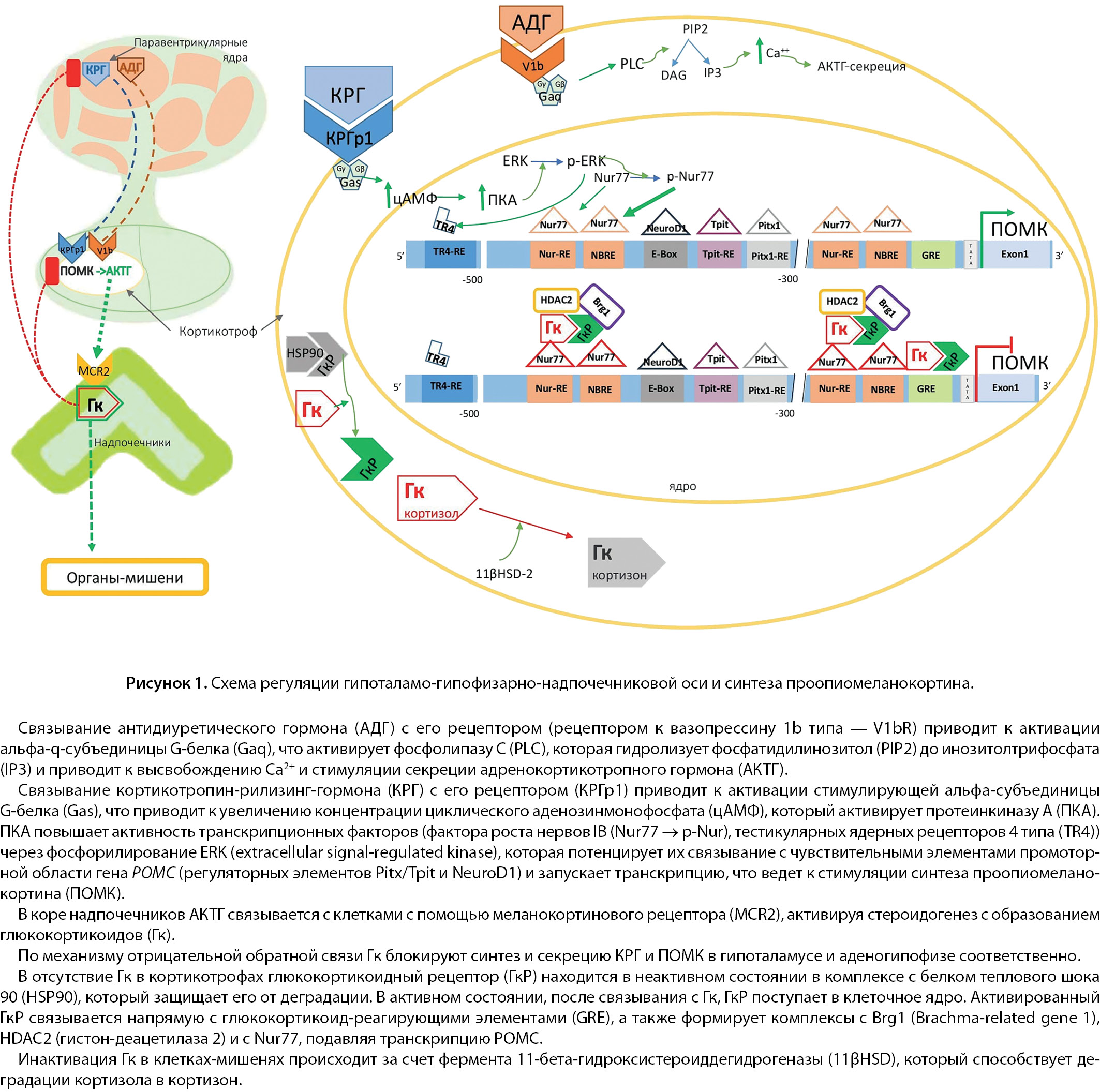

Болезнь Иценко-Кушинга (БИК) — редкое мультисистемное заболевание, причиной которого является АКТГ-секретирующая аденома гипофиза (кортикотропинома), обуславливающая гиперсекрецию кортизола пучковой зоной коры надпочечников.

БИК у детей может быть обусловлена как соматическими, так и герминативными мутациями, последние обуславливают развитие синдромов множественных эндокринных опухолей. При отсутствии лечения БИК приводит к тяжелой инвалидизации и смертельно-опасным осложнениям. В настоящее время первоочередным методом лечения является хирургическое удаление аденомы, в результате которого могут развиться пери- и постоперационные осложнения и сохраняется возможность повторных вмешательств. В то же время результаты исследований молекулярно-генетических механизмов формирования кортикотропином, от нарушения регуляции клеточного цикла и апоптоза до нарушений регуляции гипоталамо-гипофизарной-надпочечниковой оси, открывают возможности таргетной лекарственной терапии при БИК. Возможность наличия множественных эндокринных опухолей при БИК и перспективы таргетной терапии делают понимание причин и механизмов образования кортикотропином важным аспектом квалификации практикующих детских эндокринологов.

В настоящем обзоре отображены современные представления о молекулярно-генетических аспектах формирования кортикотропином и возможностях их лекарственной терапии.

ОБОСНОВАНИЕ. Диагностика дефицита соматотропного гормона (СТГ) и вторичного гипокортицизма (ВГК) основана на оценке пиков концентрации СТГ и кортизола в провокационных тестах. В Российском консенсусе по диагностике и лечению гипопитуитаризма у детей и подростков рекомендуется определение концентраций СТГ и кортизола в каждой временной точке теста с инсулином (ТИ). Тест с глюкагоном (ТГ) рассматривается в литературе как альтернатива ТИ.

ЦЕЛЬ. Оценить возможность применения ТГ для диагностики ВГК и дефицита СТГ у детей и подростков.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведено исследование кортизола в крови и моче, ТИ и ТГ у 20 пациентов 6,5–17,8 года (Ме 13,0 (10,4; 15,3)), перенесших хирургическое лечение и/или лучевую и/или химиотерапию по поводу объемных образований головы и шеи; ремиссия 0,4–7,5 года (Ме 2,1 (1,5; 5,2)).

РЕЗУЛЬТАТЫ. При точке отсечения 550 нмоль/л чувствительность и специфичность ТИ составили 100% и 60%, ТГ — 100% и 53% соответственно. Минимальный уровень точки отсечения кортизола для ТГ при чувствительности 100% — 500 нмоль/л, максимальный при специфичности 100% — 400 нмоль/л.

Уровень кортизола в ранние утренние часы был ниже 250 нмоль/л у 2 пациентов с ВГК и выше 500 нмоль/л у 8 пациентов без ВГК при первичном или повторном обследовании.

Недостаточность СТГ была подтверждена ТИ у всех пациентов. Максимальные концентрации СТГ в ходе ТГ и ТИ статистически значимо не различались (p>0,05), но результаты ТГ у 4 пациентов превышали или соответствовали пороговым значениям для данного теста (7 нг/мл).

Для ТГ характерна меньшая тяжесть состояния по сравнению с ТИ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В ТГ для диагностики ВГК в качестве точек отсечения могут быть предложены: уровень кортизола 500 (чувствительность 100%, специфичность 53%) и 400 нмоль/л (чувствительность 80%, специфичность 100%). Определение уровня кортизола в 2–3 образцах крови в утреннее время позволяет исключить или заподозрить ВГК у половины пациентов до проведения теста. Пики СТГ в ходе ТГ могут превышать аналогичные показатели в ТИ, что требует дальнейшего изучения.

Нарушения формирования пола (НФП) — гетерогенная группа заболеваний, ассоциированных с несоответствием фенотипического, гонадного и хромосомного пола. До настоящего времени этиология НФП устанавливалась менее чем в 50% случаев. С развитием современных методов молекулярно-генетической диагностики в последнее десятилетие открыт целый ряд новых регуляторов дифференцировки гонад, нарушения экспрессии которых могут приводить к НФП. Среди таких факторов — митоген-активируемая тройная протеинкиназа 1 (MAP3K1). Отличительной особенностью изучения значимости выявляемых вариантов в гене MAP3K1 в развитии НФП является то, что такие изменения нуклеотидной последовательности приводят к активации MAP3K1, что затрудняет использование общепринятых алгоритмов оценки патогенности. При этом, по оценке различных авторов, частота встречаемости изменений в MAP3K1 составляет от 10 до 18% всех случаев НФП, что подчеркивает важность изучения каждого случая, установления взаимосвязи заболевания с выявленными генетическими нарушениями. В статье мы приводим клиническое, гормональное и молекулярно-генетическое описание 7 случаев НФП, ассоциированных с заменами в MAP3K1, анализ значимости полученных данных, а также краткий анализ современной научной литературы по данному вопросу.

Репродуктивная эндокринология

В настоящее время в России и в мире отсутствует единый подход к диагностике и лечению субклинического гипотиреоза (СГТ) при планировании и во время беременности. Обусловлено это отличиями в референсных значениях тиреотропного гормона (ТТГ) для различных популяций и сроков беременности, влиянием маркеров аутоиммунного процесса в щитовидной железе (ЩЖ) на риски осложнений беременности, укоренившимся в России представлением о фиксированных нормах ТТГ во время беременности, предложенных Американской тиреоидологической ассоциацией (АТА) в 2011 и Европейской тиреоидологической ассоциацией (ЕТА) в 2014 гг., а также с отсутствием до недавнего времени Российских клинических рекомендаций по данному вопросу. Свой вклад вносит и мультидисциплинарный подход к таким больным, включающий наблюдение врачами нескольких специальностей — гинекологом, эндокринологом и, во многих случаях, репродуктологом, у каждого из которых может оказаться свое представление о целевых показателях тиреоидных гормонов для данной пациентки. Как следствие, имеет место проблема отсутствия единого подхода к терапии СГТ во время беременности в различных медицинских учреждениях, избыточной лекарственной, финансовой и психологической нагрузки на беременных.

Согласно последним рекомендациям АТА 2017 г. и проекту российских клинических рекомендаций по лечению гипотиреоза 2019 г., решение вопроса о терапии левотироксином при СГТ во время беременности во многих случаях остается на усмотрение лечащего врача. В данном обзоре систематизируется накопленный к настоящему времени научный и клинический опыт, который позволит специалистам, встречающимся с проблемами СГТ во время беременности, принять решение о диагностике и терапии данного заболевания, основываясь на принципах доказательной медицины.

Синдром поликистоза яичников (СПКЯ) является наиболее распространенной причиной эндокринного бесплодия у женщин. Одним из основных патогенетических звеньев данного заболевания является инсулинорезистентность. При этом механизмы развития СПКЯ при инсулинорезистентности окончательно не установлены. Лептин и рецептор, активируемый пролифераторами пероксисом гамма (Peroxisome Proliferator-Activated Receptor γ; PPARγ), участвуют в регуляции углеводного обмена и репродуктивной функции, что указывает на возможность их вовлечения в патогенез СПКЯ. Статья представляет собой обзор публикаций по данной проблеме. Целью обзора явилась систематизация имеющихся сведений о молекулярных механизмах, определяющих роль лептина и PPARγ в развитии СПКЯ. Литературный поиск проводился в период с 05.04.2020 по 17.05.2020 с использованием баз научной литературы: NCBI PubMed (зарубежные источники) и «Киберленинка» (отечественные источники), анализировались литературные источники за период 1990–2020 гг.

В обзоре отражены современные представления о роли лептина и PPARγ в регуляции эндокринной, иммунной систем и репродуктивной функции, а также в развитии СПКЯ. Показано, что в настоящее время отсутствуют работы, освещающие механизмы взаимодействия лептина и PPARγ в патогенезе данного синдрома. Имеющиеся публикации, указывающие на индивидуальный вклад в развитие заболевания и ассоциации лептина и PPARγ с СПКЯ, представляют противоречивые результаты и обладают большим количеством ограничений. Это определяет актуальность дополнительного, более детального изучения прямого и непрямого взаимодействия лептина и PPARγ в реализации физиологических процессов, а также в патогенезе СПКЯ.

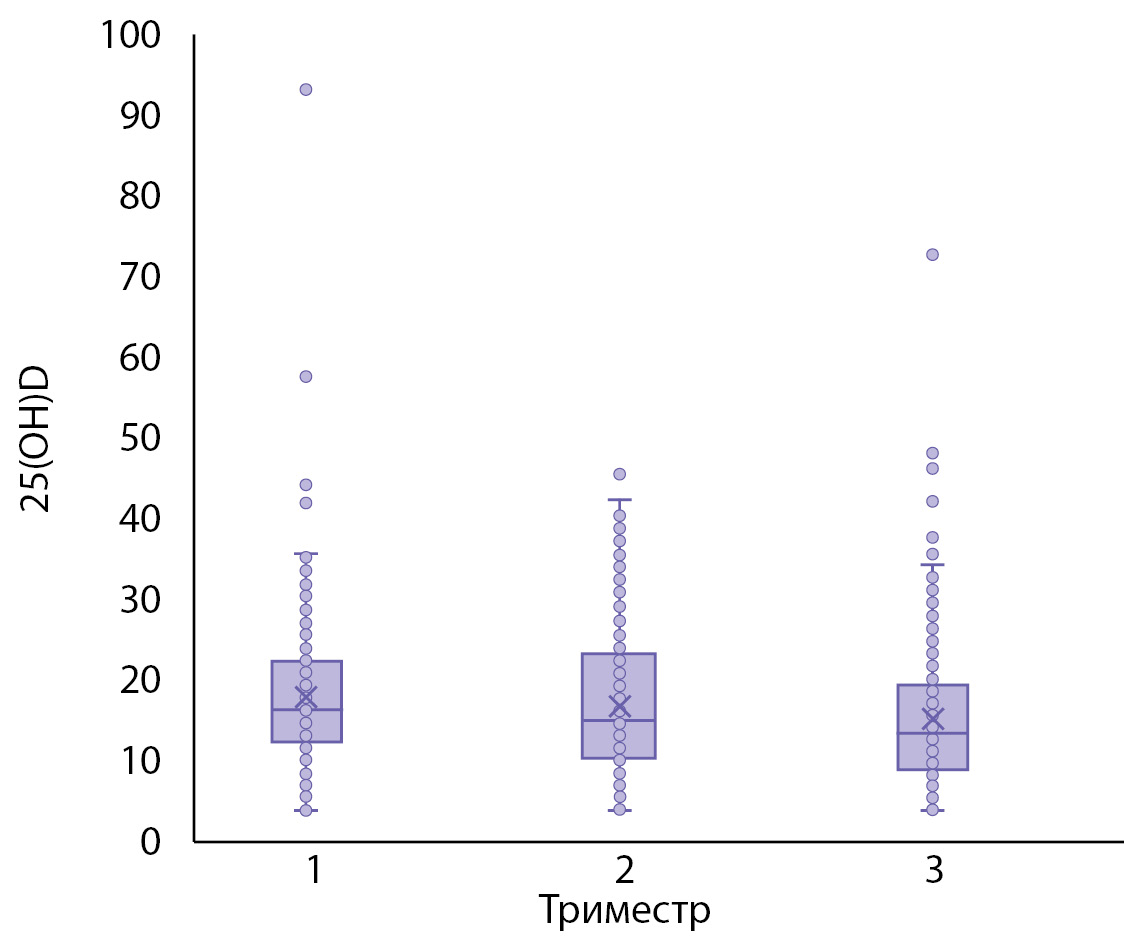

ОБОСНОВАНИЕ. Известно, что витамин D играет важную роль при беременности, его недостаток может быть ассоциирован с риском развития гестационного сахарного диабета, преэклампсии, плацентарной недостаточности, низкой массой тела при рождении, может быть фактором риска преждевременных родов и бактериальных инфекций.

ЦЕЛЬ. Провести эпидемиологический анализ обеспеченности витамином D женщин на разных сроках беременности, проживающих на территории РФ.

МЕТОДЫ. В наблюдательное многоцентровое поперечное сплошное исследование были включены 1198 здоровых беременных женщин, проживающих в трех регионах РФ. У всех беременных женщин определяли уровень 25(ОН)D сыворотки крови, проводилось анкетирование (дата рождения и срок беременности). Сбор биоматериала проводился с августа 2018 г. по декабрь 2019 г. Конечной точкой исследования явилась оценка обеспеченности витамином D беременных женщин по триместрам. При статистическом анализе проводились подсчет и распределение по группам в зависимости от уровня витамина D, а также подсчет медианы уровня витамина D в каждом регионе.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Во всех трех исследуемых регионах подтверждено наличие дефицита витамина D у беременных женщин. Его оптимальный уровень выявлен менее чем у 7% женщин. Недостаточность данного витамина присутствует у 20,62% обследованных. Наибольшая доля обследованных находится в дефиците витамина D — 46,66%. Наиболее низкие показатели выявлены в г. Смоленске, где медиана уровня витамина D составила 12,75 нг/мл. Также выявлено, что в обследованных регионах встречаемость дефицита витамина D увеличивается в динамике по триместрам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В нашем исследовании мы подтвердили наличие дефицита 25(ОН)D у большинства обследованных беременных женщин, что соотносится с международными эпидемиологическими данными. Это необходимо учитывать как на этапе предгравидарной подготовки, так и для достижения оптимального уровня витамина D для каждого триместра беременности.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).

ISSN 2308-1430 (Online)

.jpg)