Редакционная статья

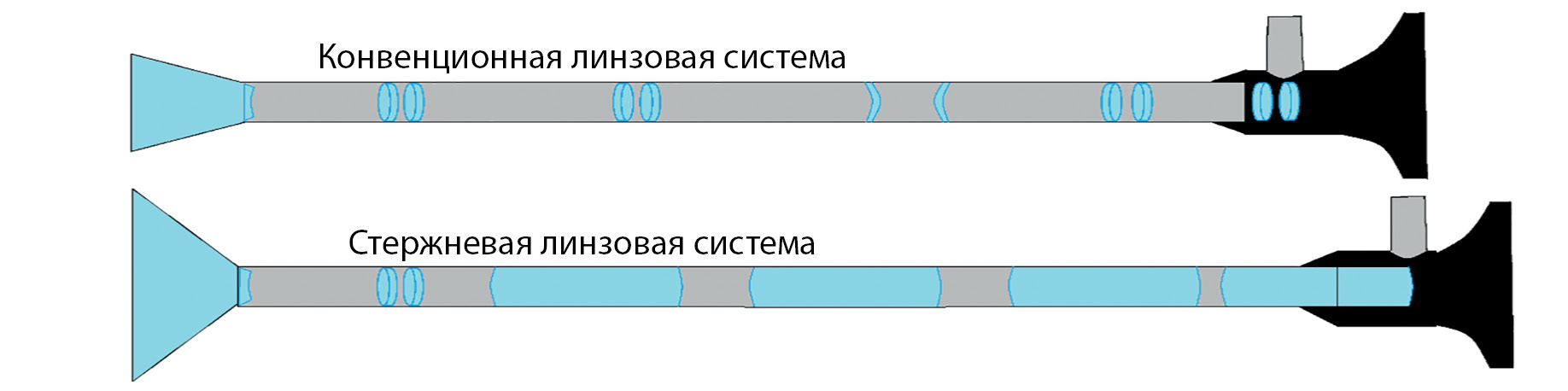

В настоящий момент лечение аденом гипофиза неразрывно связано с транссфеноидальным нейрохирургическим вмешательством. Современные технологии, применяемые в хирургии при данной гипофизарной патологии, такие как эндоскопия с применением угловой оптики, а также использование специализированного инструментария, герметизирующего и гемостатического материалов повышают эффективность хирургического лечения аденом гипофиза и снижают частоту развития интраи послеоперационных осложнений. Развитие лучевых методов диагностики, таких как МРТ, позволяет с большей точностью выявить образование гипофиза, оценить его размеры, направление роста и степень инвазии окружающих тканей.

Авторы статьи подробно описали современную технику эндоскопического транссфеноидального удаления аденомы гипофиза. Каждый этап операции пошагово изложен с учетом различных анатомических особенностей и проиллюстрирован. Также в данной статье рассматриваются МР-характеристики аденом гипофиза: размер опухоли, направление ее роста, степень инвазии кавернозных синусов, компрессионный эффект на структуры хиазмально-селлярной области.

Применение современных методов диагностики и лечения в значительной степени повышает эффективность нейрохирургического вмешательства и позволяет снизить риски развития осложнений у пациентов.

Клиническая эндокринология

Поиск ключевых звеньев процесса старения — одна из основных задач в развитии гериатрии. Все больше исследований в последние годы посвящено изучению геропротективных механизмов, влиянию различных состояний и заболеваний на старение в целом. Особое значение имеют определение возрастных инволютивных процессов в организме человека, решение вопроса о том, являются ли они частью нормального старения или патологией, которую необходимо корректировать в пожилом возрасте. Важным возраст-ассоциированным процессом является изменение активности эндокринной системы, одним из примеров которого являются нарушения в работе щитовидной железы. Высокая распространенность гипотиреоза в пожилом возрасте объясняет актуальность данной темы и наш интерес к ее изучению. Нашей задачей было оценить влияние снижения функции щитовидной железы на течение заболеваний у пациентов пожилого возраста. Нами был проведен обзор литературы за последние 10 лет, посвященный терапии гипотиреоза у гериатрических пациентов, и выявлены наиболее актуальные проблемы, связанные с компенсацией данной патологии у пожилых пациентов. Были изучены данные о взаимосвязи гипотиреоза и основных гериатрических синдромов, особое внимание было уделено связи с когнитивными нарушениями и нарушениями эмоциональной сферы.

ОБОСНОВАНИЕ. Лимфома Ходжкина (ЛХ) — одно из наиболее частых злокачественных лимфопролиферативных заболеваний. Полихимиотерапия (ПХТ) и лучевая терапия, используемые в лечении ЛХ, индуцируют многочисленные токсические эффекты, приводящие к функциональным нарушениям эндокринной системы. Гормональные нарушения при ЛХ, их связь с проведенной терапией недостаточно изучены.

ЦЕЛЬ. Оценить нарушения функции щитовидной железы, паращитовидных и половых желез у больных ЛХ на этапе клинико-гематологической ремиссии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведен скрининг нарушения функции щитовидной железы, паращитовидных и половых желез у 160 взрослых больных ЛХ (55 мужчин и 105 женщин) на этапе ремиссии, индуцированной ПХТ или комбинированной химиолучевой терапией. Контрольную группу составили 40 здоровых лиц, сопоставимых по возрасту. Уровни тиреотропного гормона, общего трийодтиронина, свободного тироксина, паратиреоидного гормона (ПТГ), фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ), свободного тестостерона, дегидроэпиандростерона сульфата (ДГЭА-С), глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ), определяли в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа. Исследование минеральной плотности костной ткани (МПКТ) проводили методом двухэнергетической рентгеновской денситометрии.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Наиболее распространенными эндокринными нарушениями у больных ЛХ были гипотиреоз (25%), гиперпаратиреоз (15,6%) и гипогонадизм (29% мужчин и 25,3% женщин). Гипотиреоз встречался достоверно чаще у больных после химиолучевой терапии, чем у пациентов, получавших только ПХТ (χ2=9,4; р=0,002). У больных с гиперпаратиреозом уровень ПТГ отрицательно коррелировал с МПКТ в поясничном отделе позвоночника (r=-0,74; p=0,00002) и в шейке бедра (r=-0,66; p=0,0003). Мужчины после ЛХ имели достоверно более низкий уровень свободного тестостерона в сравнении с контрольной группой (p=0,04), уровни ЛГ и ФСГ оказались повышены: p=0,0004 и p=0,04 соответственно. Уровень ДГЭА-С у мужчин с ЛХ был снижен (p=0,0009). У 13 (23,6%) мужчин зафиксирована повышенная концентрация ГСПГ. Женщины репродуктивного возраста с ЛХ, в сравнении с женщинами контрольной группы, имели более высокий уровень ЛГ в лютеиновую фазу (p=0,05) и более высокий уровень ФСГ в фолликулиновую фазу (p=0,02).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Полученные данные указывают на высокую распространенность дисфункции щитовидной железы, паращитовидных и половых желез у больных ЛХ на этапе ремиссии. Очевидна необходимость скрининга эндокринных нарушений у этой категории больных.

Гормонально-активные аденомы гипофиза, так же как и феохромоцитомы/параганглиомы, встречаются в общей популяции достаточно редко. При этом аденомы гипофиза в рамках наследственных синдромов составляют до 5% всех случаев аденом гипофиза, тогда как феохромоцитомы/параганглиомы могут быть наследственными в 30–40% случаев. К наследственным синдромам, ассоциированным с аденомами гипофиза, относят синдромы множественных эндокринных неоплазий 1 и 4 типов, семейные изолированные аденомы гипофиза, Карни комплекс. Наследственных синдромов, ассоциированных с феохромоцитомами/параганглиомами, и генов, мутации в которых приводят к их развитию, значительно больше. Клинические описания сочетания у одного пациента аденомы гипофиза и феохромоцитом/параганглиом начали появляться с середины ХХ в., однако выделить такое сочетание в отдельный синдром (синдром «3PAs» (pituitary adenoma, pheochromocytoma, paraganglioma)) было предложено лишь в 2015 г. К настоящему времени в литературе описано немногим более 100 случаев такого сочетания, при этом чаще всего в качестве генетической причины синдрома «3PАs» выявляются мутации в генах, кодирующих субъединицы сукцинатдегидрогеназного комплекса II (SDHx), реже выявляются мутации в генах MAX, MEN1 и ряде других. В настоящем обзоре литературы приводятся современные данные о синдроме сочетания аденом гипофиза и феохромоцитом/параганглиом.

Акромегалия — мультифакторное нейроэндокринное заболевание, обусловленное гиперпродукцией соматотропного гормона (СТГ). Более чем в 95% случаев акромегалия является следствием СТГ-секретирующей аденомы гипофиза. У пациентов с данным нейроэндокринным заболеванием медленно развивающийся симптомокомплекс может долгое время проявляться лишь сопутствующими патологическими состояниями, в том числе нарушениями слуховой функции в виде тугоухости. Трудности дифференциальной диагностики между осложнениями акромегалии и аналогичными нарушениями в виде самостоятельных нозологий на догоспитальном этапе обусловливают важность настороженности врачей смежных специальностей в отношении эндокринной патологии.

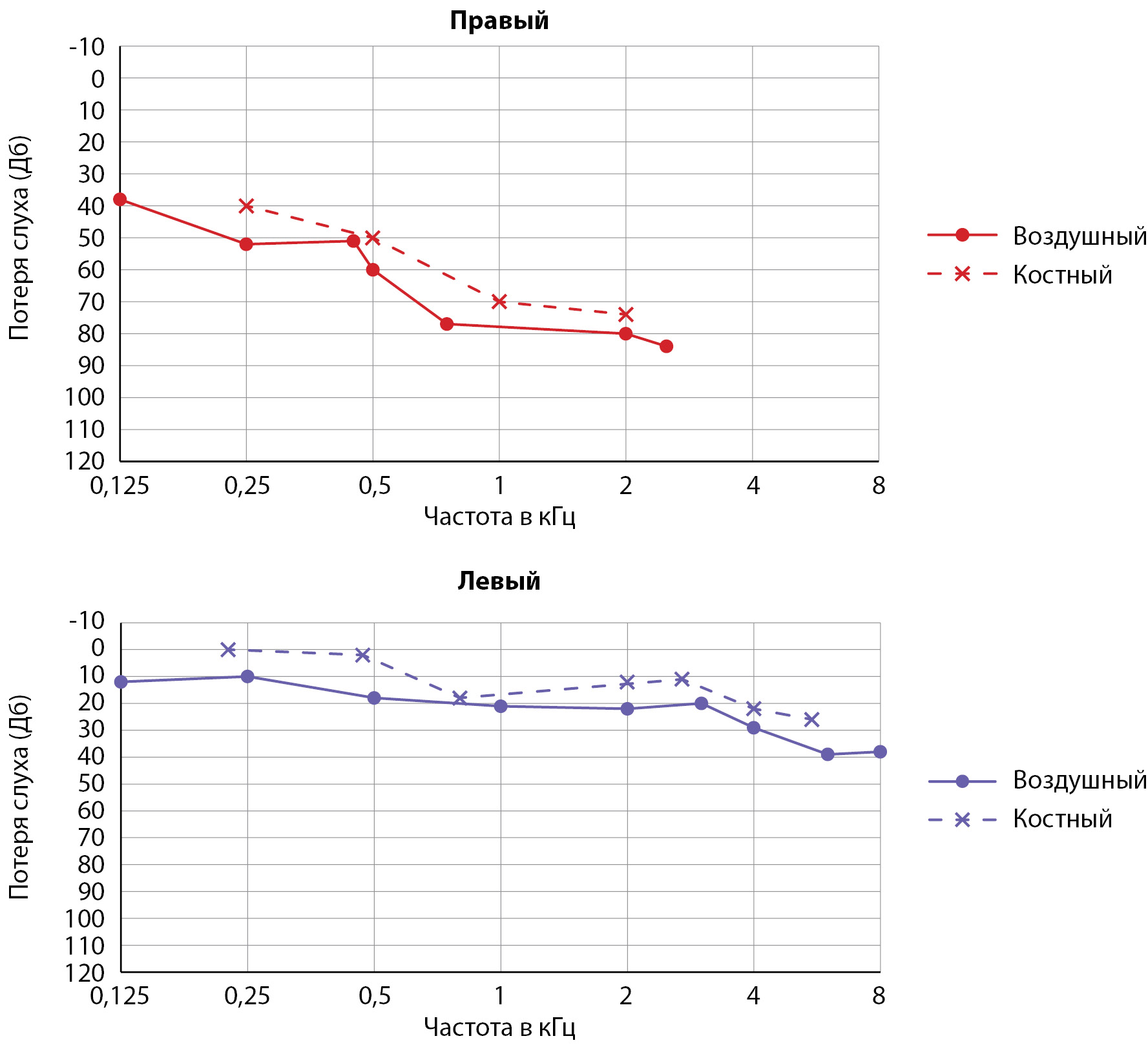

Нами представлен клинический случай улучшения слуховой функции на фоне комбинированного оперативного и консервативного лечения пациентки с макроаденомой гипофиза, акромегалией и тугоухостью.

Пациентка с активной стадией акромегалии и макроаденомой гипофиза размерами 57×35×32 мм с анте-, супра-, инфра-, параселлярным распространением (Knosp III(D), Knosp IV(S)) отмечала нарушение слуховой функции. Консультирована отоларингологом, диагностирована сенсоневральная тугоухость справа — 3-й степени, слева — 1-й степени. Пациентке проведено хирургическое лечение аденомы гипофиза, в раннем послеоперационном периоде отметила значительное улучшение слуховой функции. Через полгода проведена повторная аудиометрия, отмечен выраженный регресс поражений органов слуха.

Описанный нами случай указывает на обратимость редкого осложнения акромегалии — тугоухости и важность междисциплинарного подхода в ведении пациентов с данной патологией.

Нарушения углеводного обмена

ОБОСНОВАНИЕ. Прогнозируемый рост числа пациентов с сахарным диабетом типа 2 (СД2) через два десятилетия на 68% и особенности патофизиологического течения заболевания являются важнейшими факторами для выработки оптимальной тактики лечения заболевания у азиатского населения. На сегодняшний день известно, что дисфункция β-клеток является доминирующей в патогенезе СД2 у азиатов. В ряде азиатских стран инкретиннаправленная терапия является ведущей.

ЦЕЛЬ. Проведение анализа работ, посвященных изучению особенностей секреции глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) и результатов клинических исследований препаратов класса агонистов рецепторов ГПП-1 (арГПП-1), а также оценка их эффективности лечения у азиатского населения с СД2.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Обзор исследований, посвященных патофизиологическим аспектам секреции ГПП-1 и оценке эффективности терапии препаратами арГПП-1, зарегистрированными и применяющимися в реальной клинической практике в азиатских регионах.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Ряд исследований в азиатских странах показал, что уровни интактного ГПП-1 были значительно ниже как у пациентов с СД2, так и у здоровых добровольцев из Японии; а также на стадии нарушенной толерантности к глюкозе. Предполагается, что причиной снижения уровня ГПП-1 является, или нарушение его секреции в кишечнике, или ускоренный процессинг дипептидилпептидазой 4-го типа, или их сочетание. Большая эффективность лечения арГПП-1 в достижении гликемического контроля у азиатских пациентов с СД2 представлена Kim Y.G. и соавт. в метаанализе 15 рандомизированных контролируемых исследований, снижение уровня гликированного гемоглобина (HbA1c) на фоне лечения арГПП-1 в среднем составило -1,16% в исследованиях с преобладанием азиатских пациентов и -0,83% — неазиатских. В клинической программе PIONEER-9 были получены подобные результаты, пероральный семаглутид более выраженно влиял на гликемический контроль у японских пациентов. Так, среднее изменение HbA1c составило в дозе 3 мг -1,1%, 7 мг — -1,5%, 14 мг — -1,7%; тогда как в исследовании PIONEER-1 в глобальной популяции среднее изменение HbA1c составило при лечении в дозе 3 мг -0,6%, в дозе 7 мг — -0,9% и в дозе 14 мг — -1,1%. Исследование PIONEER-10 позволило сделать выводы о хорошей переносимости перорального семаглутида японскими пациентами с СД2. Пероральный семаглутид снижал уровень HbA1c (доза 14 мг) и массу тела (дозы 7 и 14 мг) более значимо в сравнении с дулаглутидом в дозе 0,75 мг. Результаты объединенного анализа оценки арГПП-1 длительного действия показали более существенное снижение риска сердечно-сосудистых событий в азиатской субпопуляции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Представленные результаты исследований позволяют предположить преимущества в выраженности гликемического контроля, а также в снижении относительных рисков сердечно-сосудистых событий при лечении арГПП-1 в азиатской популяции, что требует дальнейших углубленных исследований и имеет значение для оптимальной тактики ведения пациентов с СД2.

Болезни костной и жировой ткани

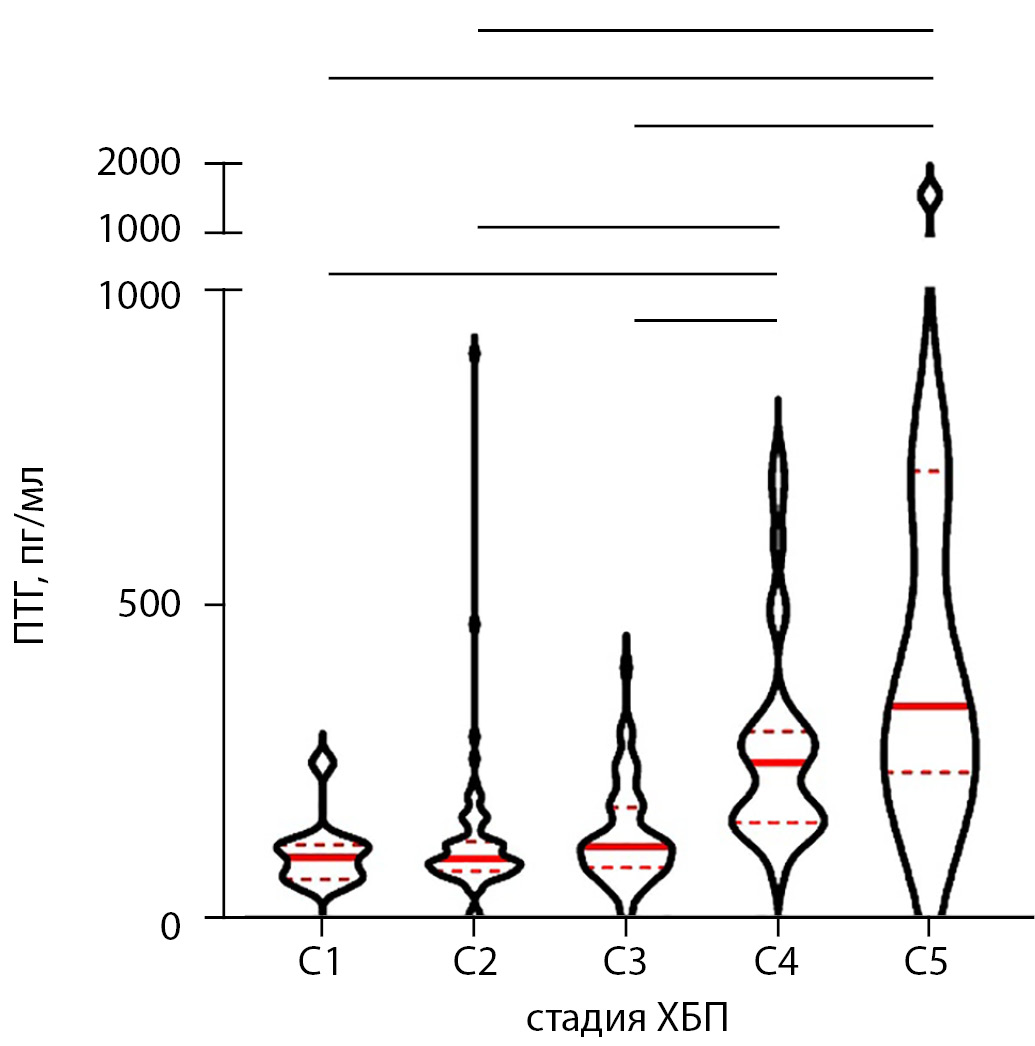

АКТУАЛЬНОСТЬ. На сегодняшний день крайне мало исследований, представляющих объективные данные о распространенности минеральных и костных нарушений (МКН) у реципиентов почечного трансплантата (ПТ) в России. ЦЕЛЬ. Провести скрининг, включающий определение основных лабораторных показателей МКН у пациентов, перенесших аллотрансплантацию трупной почки (АТП), а также оценить назначение сопроводительной терапии, направленной на коррекцию МКН при хронической болезни почек (МКН-ХБП).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В поперечное исследование были включены 236 пациентов, перенесших успешную трансплантацию почки. У всех пациентов определяли уровень интактного паратиреоидного гормона (ПТГ), общего кальция, фосфора, щелочной фосфатазы (ЩФ) сыворотки.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Лишь у 6,2% реципиентов ПТ наблюдались целевые уровни всех исследуемых лабораторных показателей МКН, при этом повышенный уровень ПТГ в сочетании с гиперкальциемией был отмечен почти у трети пациентов (31%). Целевой уровень ПТГ наблюдался у 13% реципиентов, 84% пациентов демонстрировали гиперпаратиреоз. Доли пациентов с целевым уровнем ПТГ не различались в группах реципиентов с сохранной и сниженной расчетной скоростью клубочковой фильтрации (рСКФ) (p=0,118). Гиперкальциемия наблюдалась у 29% реципиентов. Уровни неорганического фосфора сыворотки значительно различались в группах пациентов с разной рСКФ (p<0,0001), возрастая по мере снижения функции трансплантата. У 40,7% пациентов было отмечено повышение уровня ЩФ. В качестве сопутствующей терапии 123 пациента получали активный витамин D (альфакальцидол), 33 пациента — препарат неактивной формы витамина D (колекальциферол), 57 пациентов не получали лекарственной терапии МКН-ХБП. Уровень общего кальция сыворотки статистически значимо различался в этих группах (p=0,0006), наиболее высокий его уровень отмечался в группе терапии колекальциферолом. Доля пациентов с нормокальциемией в группе лечения колекальциферолом была наиболее низкой (χ2 р=0,0018).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Распространенность МКН у реципиентов ПТ очень высока. Применение альфакальцидола по сравнению с препаратами неактивной формы витамина D может быть более безопасным в отношении развития гиперкальциемии.

Детская эндокринология

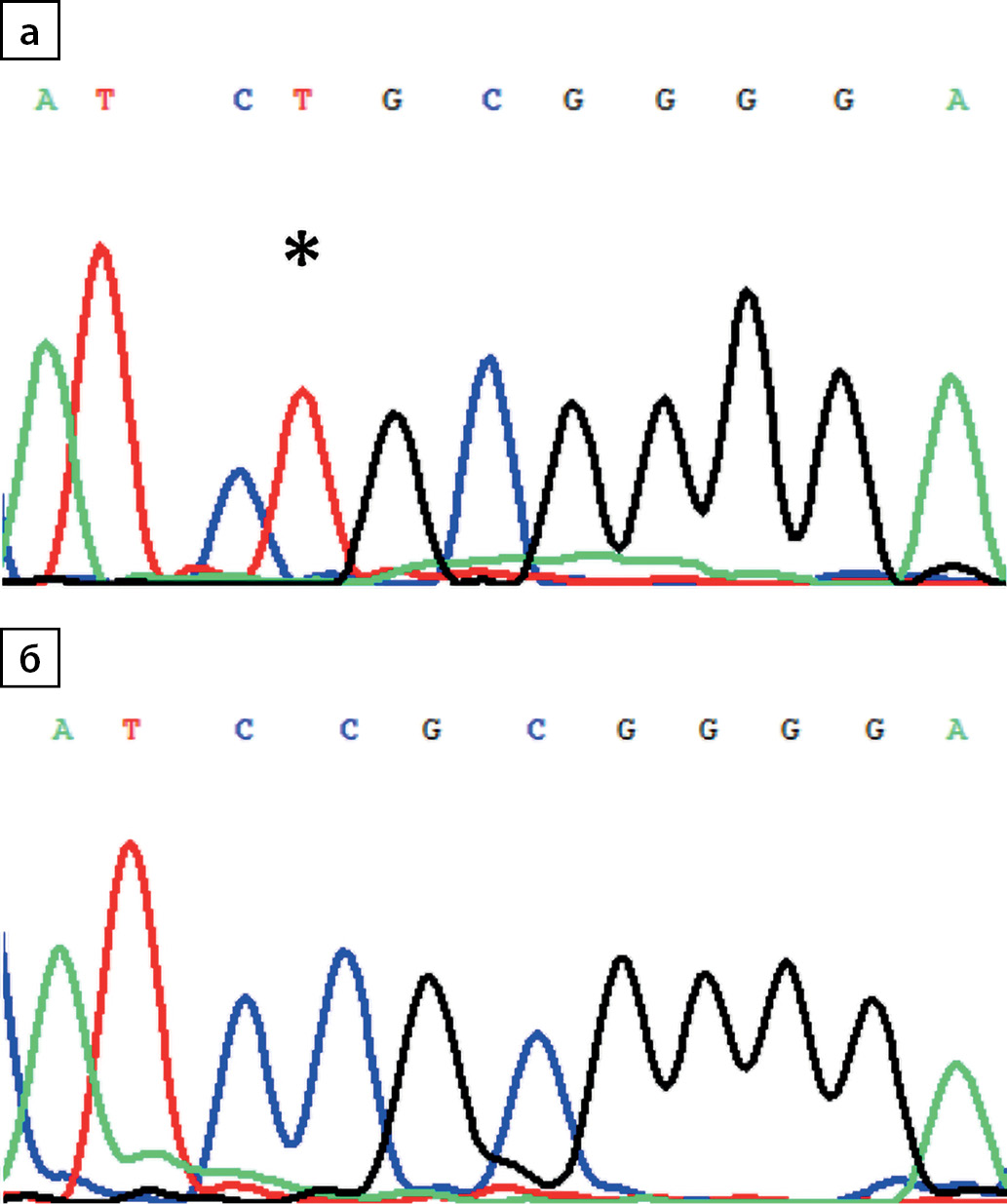

ОБОСНОВАНИЕ. В 90% случаев среди девочек и до 25–60% среди мальчиков генез гонадотропинзависимого преждевременного полового развития (ППР) остается неясным. Известно, что 25–27,5% случаев гонадотропинзависимого ППР являются моногенными вариантами и предполагают аутосомно-доминантный характер наследования с неполной пенетрантностью, зависящей от пола. В настоящее время патогенные варианты в генах KISS1, KISS1R, MKRN3, DLK1 ассоциированы с преждевременной активацией гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси в детстве. Генетическая верификация диагноза у пациентов с наследственными формами ППР позволяет расширить наши представления о природе патологии и крайне необходима для проведения медико-генетического консультирования.

ЦЕЛЬ. Изучение клинических особенностей и молекулярно-генетических характеристик пациентов с идиопатическим гонадотропинзависимым ППР.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Обследована группа пациентов с идиопатическим гонадотропинзависимым ППР, наследственный анамнез которых отягощен по раннему и/ или преждевременному половому созреванию. Всем пациентам проведено комплексное обследование, включая лабораторно-инструментальные методы диагностики и полноэкзомное секвенирование методом NGS (next-generation sequencing).

РЕЗУЛЬТАТЫ. В исследование включены 30 пациентов (29 девочек, 1 мальчик) с идиопатическим гонадотропинзависимым ППР. Медиана возраста пациентов на момент обследования составила 7,2 года [6,5; 7,7]. Во всех случаях имел место отягощенный семейный анамнез: в 40% случаев — по отцовской линии, в 37% случаев — по материнской линии, в 23% случаев ППР диагностировано у сибсов. Полноэкзомное секвенирование проведено 21 пациенту: в 61,9% случаев (95% ДИ [40; 79]) идентифицированы изменения нуклеотидной последовательности в генах-кандидатах, ассоциированных с гонадотропинзависимым ППР. В подавляющем большинстве (у 77% пациентов) выявлялся дефект гена MKRN3 (95% ДИ [49; 92], что согласуется с зарубежными данными о его наибольшей распространенности в структуре моногенных форм ППР, в 23% случаев (95% ДИ [7; 50]) — в других генах-кандидатах, ассоциированных с нейроонтогенезом и нейроэндокринными механизмами регуляции гипоталамо-гипофизарной оси.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведенное исследование демонстрирует важность детального сбора наследственного анамнеза у детей с ППР для определения показаний к проведению молекулярно-генетического анализа. Наличие данных о характере наследования и клинических проявлениях моногенных форм ППР позволит упростить диагностику наследственных форм заболевания, проводить медико-генетическое консультирование семей с последующим своевременным обследованием и назначением патогенетической терапии заболевшим.

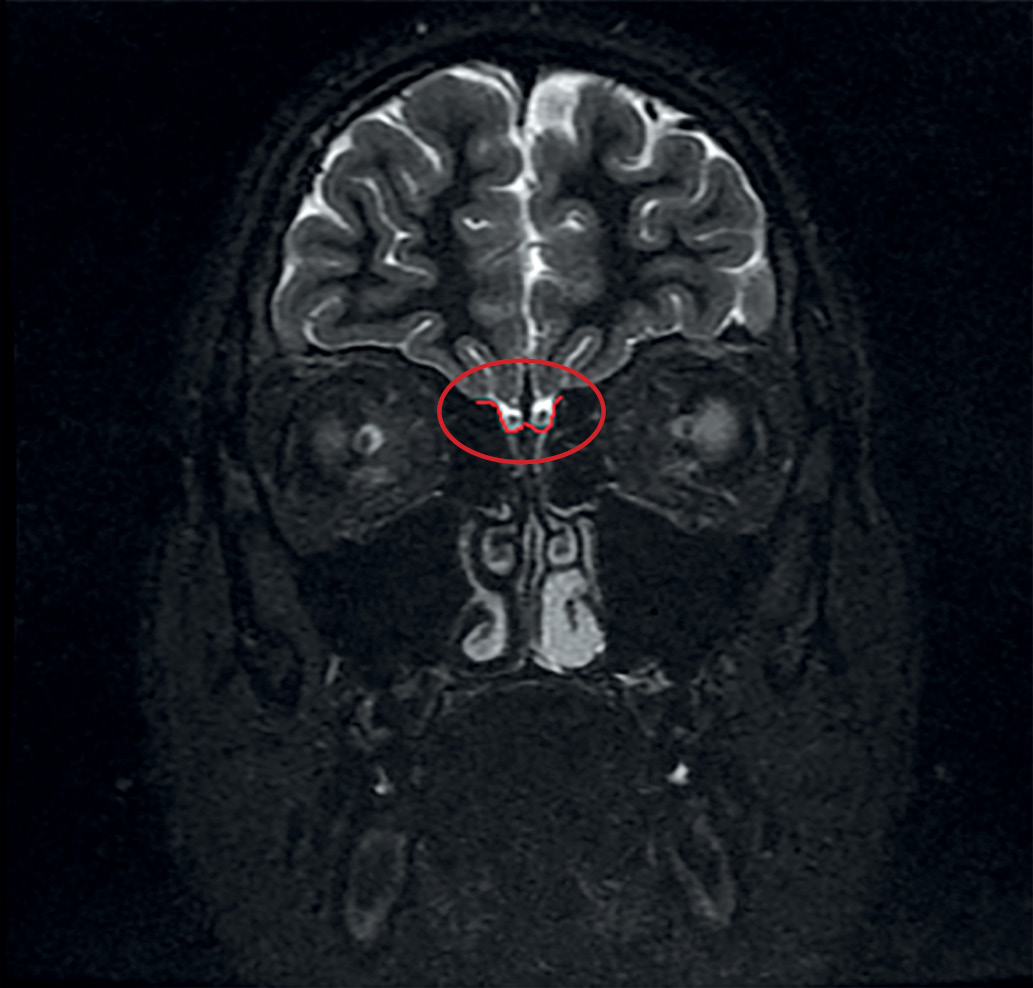

ОБОСНОВАНИЕ. В подавляющем большинстве пациенты с синдромом Кальмана отмечают неспособность различать запахи, что помогает своевременно установить диагноз. Некоторые из пациентов с синдромом Кальмана не предъявляют подобных жалоб, но при помощи ольфактометрии с использованием специальных наборов пахучих веществ у них выявляются нарушения обоняния. Нарушения обоняния часто отмечаются у пациентов с гипоплазией или аплазией одной или обеих обонятельных луковиц (ОЛ). Характер взаимосвязи размеров обонятельных луковиц и гипоили аносмии по результатам ольфактометрии у пациентов с ВИГГ в настоящее время мало изучен.

ЦЕЛЬ. Изучить размеры ОЛ и обонятельную функцию у детей с ВИГГ. Установить наличие взаимосвязи между размерами ОЛ и обонятельной функцией.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Одноцентровое одномоментное сравнительное исследование. В исследование включены 34 пациента. Основную группу составили 19 детей с гипогонадотропным гипогонадизмом (15 — с синдромом Кальмана, 4 — с нормосмическим гипогонадотропным гипогонадизмом). Всем пациентам проводилась МРТ головного мозга с оценкой размеров ОЛ, ольфактометрический тест (Sniffin’ Sticks Test) и молекулярно-генетические исследования. Контрольную группу составили 15 детей, у которых при проведении МРТ орбит дополнительно оценивали размеры ОЛ.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Из 19 пациентов с ВИГГ нормальные размеры ОЛ имелись только у 1 пациента. У детей с гипогонадизмом высота и ширина ОЛ оказались достоверно меньше (p<0,01) в сравнении с контролем. Медиана высоты правой луковицы (ПЛ) у пациентов с ВИГГ составила 1,0 мм [0,2; 1,8] против 3,0 [2,5; 3,2] в контрольной группе, медиана ширины ПЛ — 1,0 мм [0,2; 1,9] против 2,5 [2,0; 3,0], медиана высоты левой луковицы (ЛЛ) у пациентов с ВИГГ — 0,8 мм [0,0; 1,2] против 3,0 [2,7; 3,2], медиана ширины ЛЛ — 0,8 мм [0,0; 1,2] против 2,5 [2,0; 3,0]. Выявлена корреляция между высотой (r=0,59) и шириной (r=0,67) левой ОЛ и результатами ольфактометрического теста (p<0,05). У 4 пациентов субъективная оценка обонятельной функции не совпала с данными ольфактометрического исследования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Ольфактометрия позволила выявить нарушения обоняния у 78,5% пациентов с изолированным гипогонадотропным гипогонадизмом (15 из 19 пациентов), при этом субъективно на нарушения обоняния жаловались только 11 из 19 пациентов. Впервые в РФ представлены размеры ОЛ у пациентов с изолированным гипогонадотропным гипогонадизмом. У 94,7% пациентов вне зависимости от нарушения обонятельной функции отмечалась гипоплазия и/или аплазия одной или обеих ОЛ. Чаще всего встречалась гипоплазия обеих луковиц (36,8%), изменения ольфакторных луковиц (гипоплазия или аплазия) с одной стороны имелись у 31,6% пациентов.

Врожденный нефрогенный несахарный диабет (ННД, резистентность к антидиуретическому гормону (АДГ)) — редкое наследственное заболевание, характеризующееся нечувствительностью дистальных отделов нефрона к антидиуретическому эффекту вазопрессина. Основными клиническими проявлениями заболевания являются выраженная полиурия с гипостенурией и никтурией и полидипсия. В большинстве случаев, около 90%, ННД представляет собой Х-сцепленное рецессивное заболевание, вызванное мутациями в гене рецептора вазопрессина (AVPR2). Остальные 10% случаев опосредованы инактивирующими мутациями в гене аквапорина-2 (AQP2) и имеют аутосомно-рецессивный или аутосомно-доминантный типы наследования. Зарегистрированные на сегодняшний день нуклеотидные изменения в гене AQP2 носят спорадический характер, отсутствуют данные о наличии «частых» мутаций и распространенности заболевания как среди мировой популяции, так и среди отдельных этнических групп. В данной работе впервые в мировой литературе представлено описание 12 случаев резистентности к АДГ, обусловленной новой гомозиготной мутацией p.R113C в гене AQP2, среди коренного населения Республики Бурятия.

Репродуктивная эндокринология

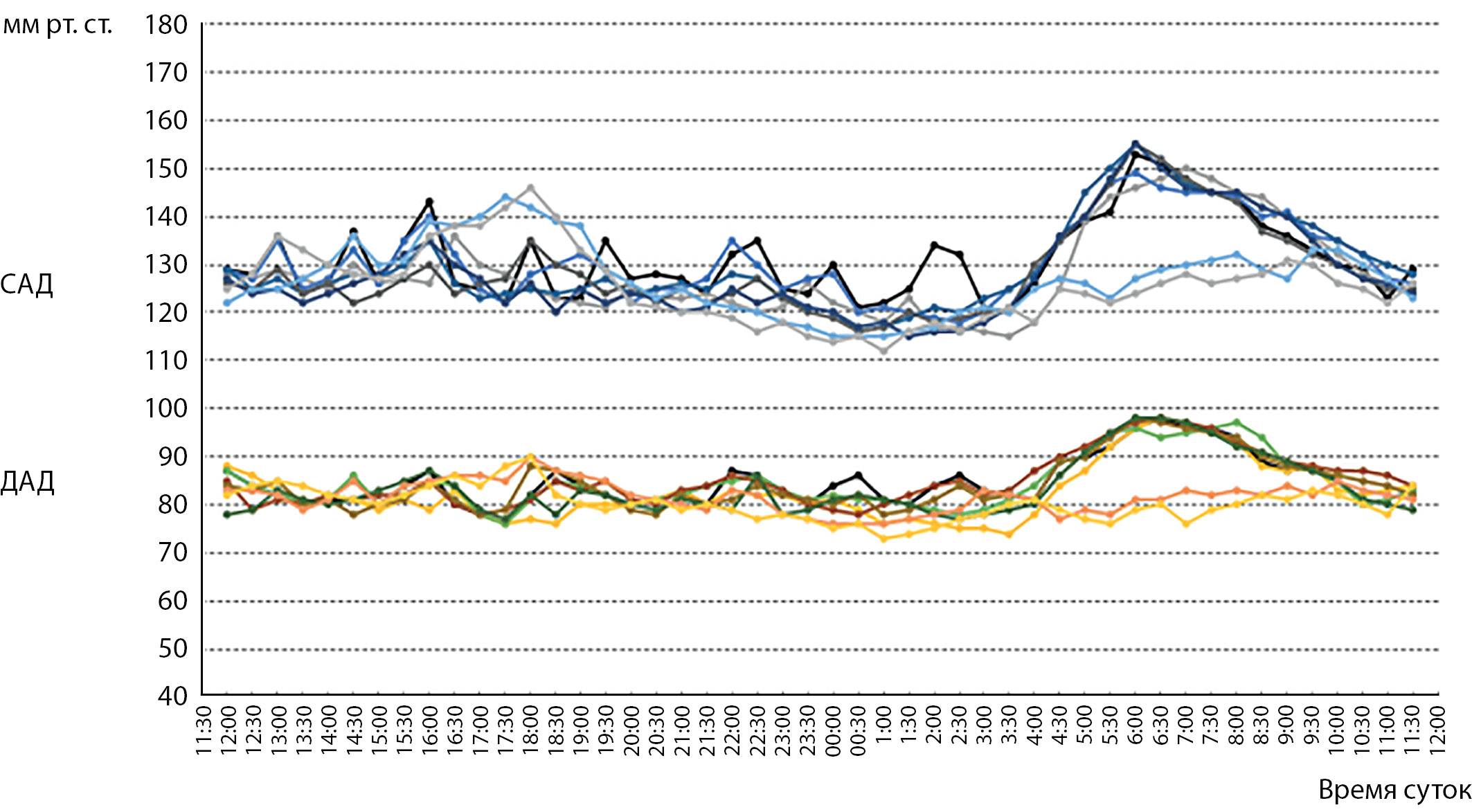

ЦЕЛЬ. Выявить особенности стероидогенеза и артериальной гипертензии при «физиологической» гиперандрогении у мужчин.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Сплошное одномоментное исследование. Сравнивались группы мужчин с гиперандрогенией, обусловленной повышением уровня общего тестостерона (n=34), и гиперандрогенией, обусловленной повышением уровня дигидротестостерона (ДГТ) (n=66). При определении типа гиперандрогении и распределении пациентов по группам уровни ДГТ и общего тестостерона определялись методом усиленной хемилюминесценции. В группе пациентов с гиперандрогенией, обусловленной повышением общего тестостерона, проводилось сравнение подгрупп мужчин с артериальной гипертензией и без таковой. У всех пациентов оценивались индекс массы тела, величина окружности талии, величины систолического и диастолического артериального давления, оценивался пульс, определялись показатели уровней лютеинизирующего гормона, глобулина, связывающего половые стероиды, эстрадиола, мультистероидного анализа крови (методом тандемной масс-спектрометрии), глюкозы, липидного спектра крови, мочевой кислоты, креатинина, ренина, калия, натрия, хлорида крови. Пациентам с артериальной гипертензией дополнительно проводились суточное мониторирование АД, оценка альбуминурии, электрокардиография, осмотр глазного дна. Базовый пороговый уровень значимости p<0,05. При множественных сравнениях проводился расчет уровня значимости p с применением поправки Бонферрони.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Были выявлены статистически значимые различия в уровнях 17-гидроксипрегненолона, 17-гидрокси-прогестерона и андростендиона, которые были выше у мужчин с повышенным уровнем общего тестостерона. Статистически значимых различий в других лабораторных параметрах выявлено не было. Случаев повышения артериального давления в группе мужчин с повышением ДГТ выявлено не было. В группе мужчин с повышением уровня общего тестостерона было выявлено 23,5% мужчин с артериальной гипертензией без поражения органов-мишеней, с гиперандрогенией было ассоциировано 17,6% случаев. Для артериальной гипертензии, ассоциированной с гиперандрогенией, был характерен подъем артериального давления в ранние утренние часы. Уровни эстрадиола, оставаясь в пределах нормы, были статистически значимо ниже у пациентов с артериальной гипертензией в сравнении с мужчинами с повышенным тестостероном, но без гипертензии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. При «физиологической» гиперандрогении, обусловленной повышением уровня ДГТ, случаев артериальной гипертензии не наблюдается, в то время как частота ее встречаемости при «физиологической» гиперандрогении, обусловленной повышением общего тестостерона, составила 23,5%. Особенностями стероидогенеза являлись повышенная выработка 17-гидроксипрегненолона, 17-гидроксипрогестерона и андростендиона у мужчин с тестостероновой гиперандрогенией и сниженная выработка эстрадиола у пациентов с артериальной гипертензией в сравнении с пациентами без таковой при тестостероновой гиперандрогении.

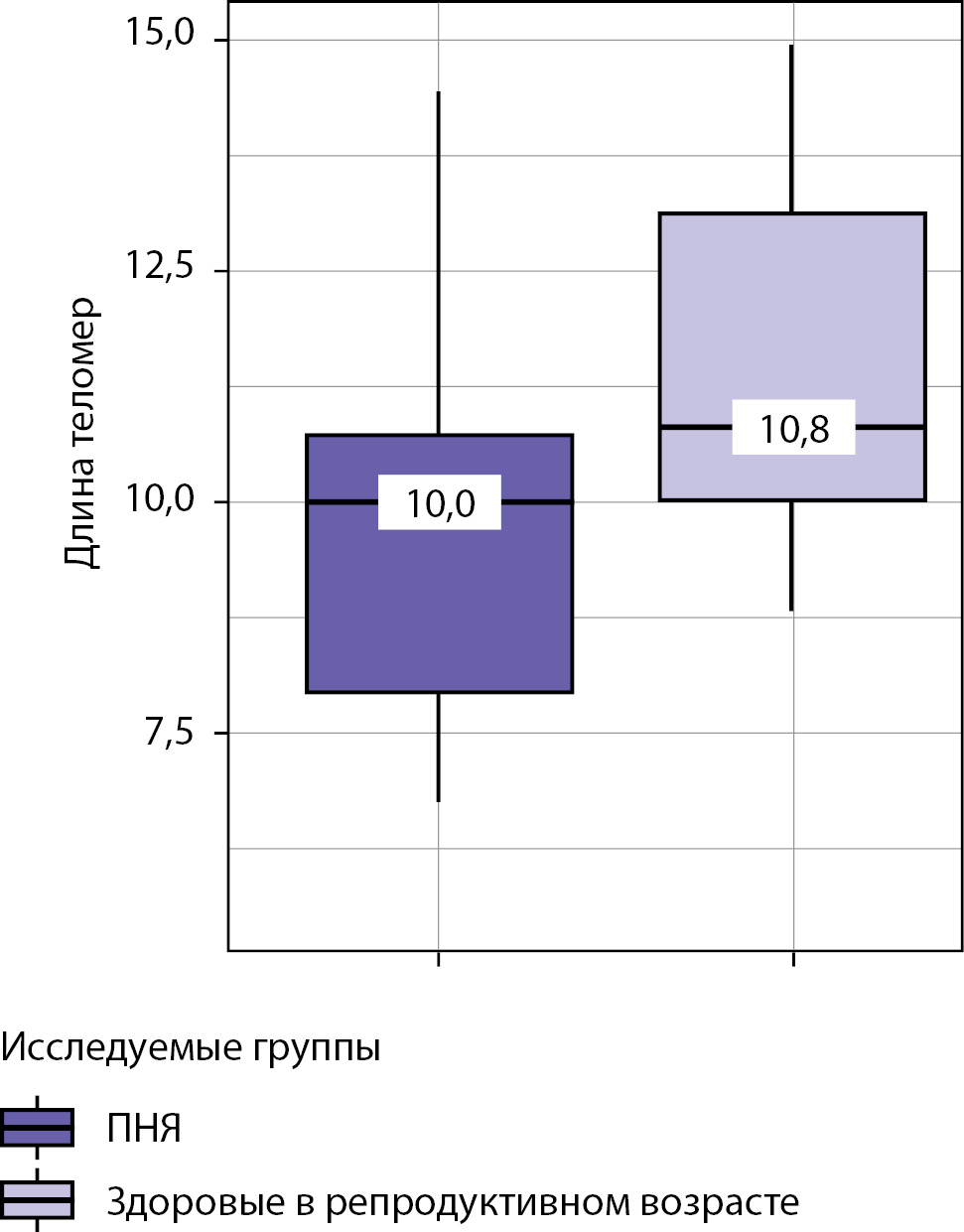

ОБОСНОВАНИЕ. Одной из наиболее опасных патологий с точки зрения демографического урона, ухудшения качества жизни и снижения шансов на здоровое долголетие у женщин является преждевременная недостаточность яичников (ПНЯ). Помимо манифестации до 40 лет, данному симптомокомплексу присуще наличие вторичной аменореи, тотального эстрогенного дефицита и гипергонадотропного гипогонадизма. Существуют небезосновательные опасения о влиянии ПНЯ на ожидаемую продолжительность жизни за счет пагубного действия эстрогенного дефицита на длину теломер. Многообещающими мерами по сохранению качества и ожидаемой продолжительности жизни у пациенток с ПНЯ являются определение длины теломер и инициация гормональной заместительной терапии.

ЦЕЛЬ. Изучить особенности репликативного клеточного старения (длины теломер) и биохимических показателей у женщин с ПНЯ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследование проведено на базе ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России совместно с МНОЦ МГУ им. М.В.Ломоносова в период с 10.01.2021 г. по 01.08.2022 г.

В одномоментном сравнительном исследовании приняли участие 33 женщины с неятрогенным гипергонадотропным гипогонадизмом в исходе ПНЯ и 24 здоровые женщины репродуктивного возраста (18–49 лет). Пациенткам проведен лабораторный генетический (длина теломер лейкоцитов), биохимический анализы крови. Экстракция ДНК — набором Qiagen DNA blood mini kit (Германия). Оценка длины теломер лейкоцитов — методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени (алгоритм Flow-fish).

РЕЗУЛЬТАТЫ. Женщины с ПНЯ вследствие эстрогенного дефицита имеют незначительно более низкую среднюю длину теломер (10,0 [7,9–10,7] кБ, чем здоровые пациентки репродуктивного возраста (10,8 [10,0–13,1] кБ, р<0,001). Пациентки с ПНЯ вследствие эстрогенного дефицита имеют склонность к развитию нарушений углеводного обмена (предиабету) (р<0,043) и повышению уровня фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) (р<0,001). Уровень ФСГ умеренно отрицательно (ρ=0,434) коррелирует с длиной теломер лейкоцитов у женщин (р<0,001).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На фоне приема заместительной гормональной терапии у пациенток с ПНЯ в отличие от здоровых женщин репродуктивного возраста отмечаются снижение длины теломер и повышение риска развития нарушений углеводного обмена.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).

ISSN 2308-1430 (Online)

.jpg)