Клиническая эндокринология

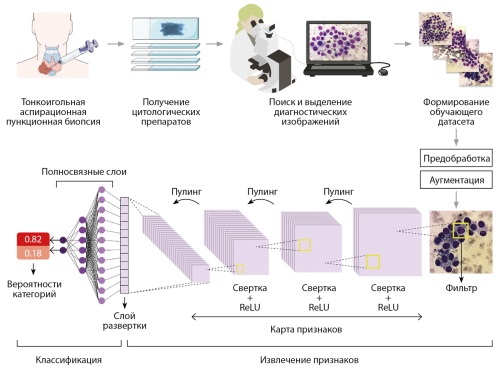

АКТУАЛЬНОСТЬ. Цитологическое исследование очаговых образований щитовидной железы (ЩЖ) является золотым стандартом диагностической программы верификации доброкачественных и злокачественных поражений этого органа. Рост заболеваемости, недостаток специалистов и потребность автоматизации медицинской диагностики делают применение машинного обучения, особенно свёрточных нейронных сетей, перспективным направлением в цитологической диагностике патологии ЩЖ.

ЦЕЛЬ. Анализ и оценка роли свёрточных нейронных сетей в цитологической диагностике патологии ЩЖ, исследование их потенциала для повышения точности и автоматизации диагностических процессов.

МЕТОДЫ. Анализ литературы из баз данных Pubmed, Google Scholar и научной электронной библиотеки elibrary.ru с использованием ключевых слов «thyroid», «cytology», «cytopathology», «fine-needle aspiration biopsy», «neural network» и «convolutional neural network». Для анализа отобрано 12 статей, опубликованных с 2018 по 2023 гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ. В работе рассмотрены основные принципы устройства свёрточных нейронных сетей и показатели, которые используются для оценки их качества. Выполнен анализ исследований по применению свёрточных нейронных сетей в цитологической диагностике патологии ЩЖ. В соответствии с результатами указанные нейронные сети классифицируют патологические состояния с высокой точностью и чувствительностью, сравнимой с работой опытного цитолога. Точность классификации папиллярного рака может достигать 99,7%. Однако отсутствие единых стандартов подготовки изображений для обучения нейронных сетей, недостаточное количество исследований с использованием многоцентровых данных и узкий диагностический спектр имеющихся нейросетевых моделей пока ограничивает внедрение таких систем искусственного интеллекта в цитологическую диагностическую практику.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Имеющиеся результаты исследований разнообразных вариантов использования свёрточных нейронных сетей в цитологической диагностике патологии ЩЖ имеют все шансы стать инициатором серьезного сдвига парадигмы привычной цитопатологии в сторону цифровой и вычислительной цитопатологии, в которых основные функции будут выполнять системы на основе искусственного интеллекта.

Известно, что основная масса стероидных гормонов в крови находится в связанном с белками-переносчиками состоянии. Транскортин (кортикостероид-связывающий глобулин, SERPINA6), являясь основным транспортным белком стероидных гормонов, образуется главным образом в печени и регулирует системную биодоступность глюкокортикоидов и минералокортикоидов. В настоящей обзорной статье представлены данные литературы о влиянии различных факторов и состояний на ТК (синтез, секрецию и аффинность) и его роли в физиологических и патофизиологических процессах в организме. Снижение уровня ТК происходит в пожилом возрасте, при ожирении и метаболическом синдроме, на фоне таких заболеваний, как цирроз печени, сепсис, политравмы и обширные ожоги, а также при хирургических вмешательствах. Различные препараты могут оказывать влияние на концентрацию ТК в крови, так терапия эстрогенами (например, комбинированные оральные контрацептивы), вызывает значимое повышение ТК в крови, а назначение глюкокортикоидов, в свою очередь, приводит к снижению уровня ТК. Проведен в том числе анализ работ, направленных на изучение влияния ТК и изменение его уровня в крови при эндогенном гиперкортицизме.

Онкоэндокринология

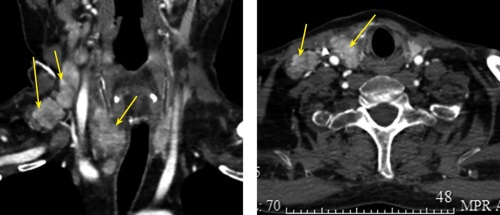

Медуллярная карцинома является редким агрессивным видом рака щитовидной железы. Медуллярная карцинома щитовидной железы относится к нейроэндокринным опухолям, в связи с чем может обладать возможностью косекреции различных пептидных субстанций и гормонов. В работе описан уникальный клинический случай пациента с развитием тяжелого эндогенного гиперкортицизма вследствие гиперпродукции адренокортикотропного гормона (АКТГ) медуллярной карциномой щитовидной железы. Пациент мужчина, 39 лет, с уровнем кальцитонина более 4000 пг/мл (<11,8), с узлом в щитовидной железе и множественными метастазами в центральные и боковые шейные лимфоузлы. Уровень калия составлял 1,34 ммоль/л (3,5–5,1). Отмечалась гиперкортизолемия до 1613,2 нмоль/л (185–624) при повышенном уровне АКТГ до 24,7 пмоль/л (1,03–10,74). После коррекции водно-электролитных нарушений ему выполнена операция — тиреоидэктомия, центральная и боковая шейная лимфаденэктомия. В послеоперационном периоде кальцитонин снизился до 126 пг/мл (<11,8), уровни кальция и паратгормона оставались в норме. Уровень калия нормализовался без дополнительной фармакологической поддержки. В послеоперационном периоде развилась клиническая картина острой надпочечниковой недостаточности с резким снижением уровней кортизола и АКТГ крови, что потребовало назначения заместительной гормональной терапии большими дозами глюкокортикоидов. При морфологическом исследовании подтверждена медуллярная карцинома с множественными метастазами в шейные лимфоузлы, а также с продукцией АКТГ опухолевыми клетками. Таким образом, представлен редкий случай успешного лечения пациента с АКТГ-продуцирующей медуллярной карциномой щитовидной железы.

Детская эндокринология

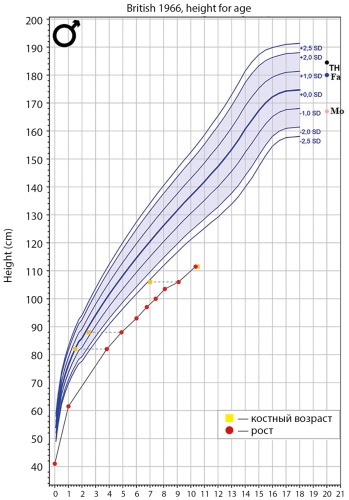

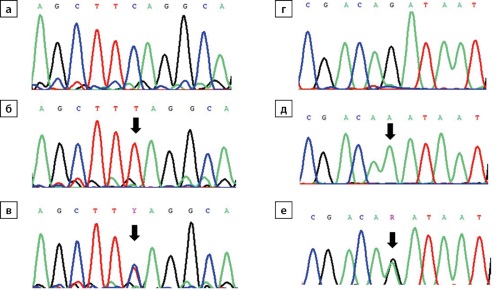

Задержка внутриутробного развития (ЗВУР) представляет собой патологическое состояние, характеризующееся низкой массой и/или длиной плода (≤-2 SD) для данного пола и гестационного возраста. Примерно в 10% случаев ЗВУР не компенсируется в постнатальном периоде, в основе патогенеза данного состояния в таком случае лежат различные моногенные синдромы или хромосомные аномалии. Сложность в постановке патогенетического диагноза в данной группе пациентов обусловлена, с одной стороны, схожестью фенотипических проявлений в структуре ЗВУР, с другой — вариабельностью клинических проявлений в рамках конкретного синдрома. Проведение различных молекулярно-генетических исследований является основным методом диагностики формы ЗВУР. Одним из наиболее распространенных наследственных вариантов задержки внутриутробного развития является микроцефальная остеодиспластическая примордиальная карликовость II типа (МОПК II типа), фенотипическими особенностями которой являются наличие скелетных аномалий и цереброваскулярных изменений. Заболевание обусловлено наличием биаллельных мутаций в гене PCNT. В данной работе представлена клиническая характеристика первого пациента с микроцефальной остеодиспластической примордиальной карликовостью II типа в Российской Федерации. Нуклеотидные изменения, выявленные у пациента, ранее не описаны в мировой литературе.

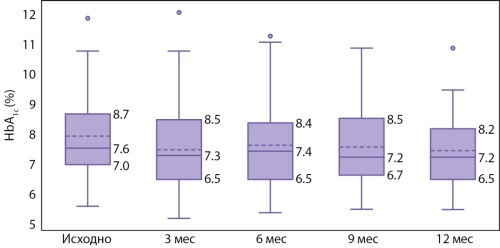

Несмотря на заметное улучшение показателей гликемического контроля за последние годы, многие пациенты с сахарным диабетом 1 типа (СД1) не достигают целевых показателей гликированного гемоглобина (НbА1с). Учитывая необходимость регулярного взаимодействия между врачом и пациентом с СД1 и принимая во внимание географические особенности Российской Федерации, использование телемедицины может способствовать повышению эффективности проводимого лечения.

ЦЕЛЬ: Оценка клинической эффективности дистанционного управления гликемией с применением устройств для беспроводной передачи данных у детей с сахарным диабетом 1 типа.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Критерии включения: возраст от 1 до 18 лет, диагноз «СД1», инсулинотерапия в интенсифицированном режиме (путем множественных инъекций инсулина или непрерывной подкожной инфузии инсулина). Продолжительность исследования составляла 12 месяцев, в течение которых у каждого участника проведено не менее 5 очных консультаций и не менее 8 дистанционных консультаций. Дистанционное наблюдение осуществляли с использованием мобильного приложения OneTouch Reveal (OT Reveal).

РЕЗУЛЬТАТЫ: Всего в исследование было включено 58 пациентов с СД1 в возрасте от 1 до 18 лет. Уровень HbA1c за период исследования снизился с 7,6% [7,0; 8,7] исходно до 7,2% [6,5; 8,2] к концу исследования, через 12 месяцев наблюдения (p=0,025). Следует отметить, что наилучший гликемический контроль отмечался через 3 месяца наблюдения (HbA1c — 7,2% [6,5; 8,5], число детей с HbA1c<7,0% — 44% (31-59)). Медиана % измерений в целевом диапазоне от 3,9 до 10,0 ммоль/л увеличилась с 51,1% [38,9; 63,6] исходно до 59,6% [46,9; 69,8] (p=0,03).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Использование глюкометра в комбинации с программным обеспечением для управления сахарным диабетом и возможностью дистанционной передачи данных сопровождается существенным улучшением гликемического контроля у детей с СД1. Дальнейшие результаты клинической апробации позволят детальнее оценить эффективность такого подхода, однако уже сейчас можно сказать, что более широкое использование этих возможностей позволит повысить доступность медицинской помощи и добиться лучшей компенсации у многих пациентов с СД1.

DICER1-синдром — редкое моногенное заболевание с аутосомно-доминантным типом наследования. Белок DICER1 участвует в регуляции экспрессии генов при помощи микроРНК, и нарушение его функции может приводить к возникновению опухолей различной локализации. Представлен клинический случай эмбриональной рабдомиосаркомы (ЭРМС) матки и влагалища, дебютировавшей у пациентки в возрасте 6 мес с последующим развитием фолликулярной узловой болезни щитовидной железы (ФУБЩЖ) в 13 лет 9 мес. При проведении молекулярно-генетического обследования выявлен гетерозиготный патогенный вариант p.Arg1003Ter в гене DICER1 (NM_030621.4). Настоящее наблюдение подчеркивает важность соблюдения четкого диагностического алгоритма при ведении пациентов с ФУБЩЖ и злокачественными новообразованиями в анамнезе, а именно проведения своевременной молекулярно-генетической диагностики DICER1-синдрома. ЭРМС гениталий следует рассматривать как вероятный компонент DICER1-синдрома, после подтверждения которого необходим скрининг других проявлений синдрома (заболевания).

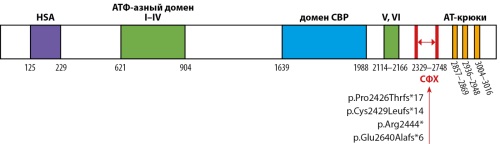

Врожденный изолированный дефицит адренокортикотропного гормона (ВИДА) — орфанное аутосомно-рецессивное заболевание, обусловленное патогенными вариантами в гене ТВХ19 (1q24.2). В статье представлено описание двух клинических случаев с классической манифестацией ВИДА в неонатальном периоде, подтвержденного генетически, причем в одном из них выявлен впервые описанный вариант в гене TBX19. Диагноз установлен на 8-м и 22-м месяцах жизни, несмотря на появление клинически значимых симптомов в периоде новорожденности у обеих пациенток. Клинические проявления гипогликемии присутствовали у обеих пациенток: у пациентки №2 — с первых суток жизни (эпизод апноэ), у пациентки №1 — с 7 месяцев (судороги). У пациентки №1 основными проявлениями заболевания были холестатическая желтуха, гепатомегалия, признаки цитолиза гепатоцитов, нарушение белковосинтетической функции печени, что может свидетельствовать о развитии неинфекционного холестатического гепатита. Связь поражения печени с гипокортизолемией подтверждают улучшение и постепенная нормализация клинико-лабораторных изменений на фоне терапии гидрокортизоном. У пациентки №2 признаки холестаза отсутствовали. Лабораторно отмечались низкие уровни кортизола при сниженном или низконормальном — адренокортикотропного гормона (АКТГ), что подтверждает центральный гипокортицизм. При молекулярно-генетическом исследовании у обеих пациенток обнаружены патогенные варианты в гене ТВХ19 в гомозиготном состоянии: у пациентки №1 c.82C>T(p.Q28X), у пациентки №2 — c.469-1G>A, ранее не описанный.

Синдром Флоатинг-Харбор — аутосомно-доминантное заболевание, входящее в группу наследственных вариантов низкорослости. Клиническая картина заболевания включает в себя задержку роста, речевого развития и специфические лицевые аномалии: лицо треугольное с узким подбородком, глаза глубоко посаженные, фильтр короткий, макростомия, тонкая верхняя губа, нос с узкой переносицей и широкими основанием и кончиком, свисающая колумелла. Формирование синдрома ассоциировано с гетерозиготными патогенными вариантами в 33 и 34 экзонах гена SRCAP, приводящие к укорочению длины белка. Гетерогенность и отсутствие специфических клинических проявлений зачастую усложняет постановку данного диагноза, чем обусловлена необходимость в молекулярно-генетической верификации. В настоящей работе нами представлено первое в Российской Федерации описание 6 пациентов с доказанным синдромом Флоатинг-Харбор.

Синдром резистентности к тиреоидным гормонам (СРТГ) характеризуется пониженной чувствительностью периферических тканей к активным формам тиреоидных гормонов. В данной статье описан клинический случай пациента с симптомами гипотиреоза, но с низконормальным уровнем свТ4 при нормальных ТТГ и общего Т3. Использование метода массового параллельного секвенирования позволило выявить ранее не описанный гетерозиготный вариант в гене THRA c.1198C>G (p.Leu400Val). Сопоставление результатов молекулярно-генетического исследования и фенотипа пациента позволило верифицировать диагноз: «СРТГ типа α». Данный клинический случай является первым описанием этой патологии в России. Заместительная терапия левотироксином не сопровождалась значимым улучшением клинической картины, а использование супрафизиологических доз привело к улучшению липидограммы, однако сопровождалось появлением некоторых симптомов тиреотоксикоза.

Репродуктивная эндокринология

Снижение овариального резерва и преждевременная недостаточность яичников (ПНЯ) — патологии, ассоциированные с неблагоприятным репродуктивным прогнозом, дефицитом эстрогенов и развитием множественных осложнений гипоэстрогении. В настоящее время наиболее вероятным способом реализации репродуктивных планов у данной категории пациенток является использование донорской яйцеклетки. Однако при ведении этих женщин не всегда принимается во внимание их истощенное психическое состояние, усугубляющее основное заболевание. В данной публикации представлены 2 клинических случая пациенток со сниженным овариальным резервом и ПНЯ, желающих забеременеть, с сопутствующими нарушениями настроения. Обе больные проходили лечение и динамическое наблюдение у психотерапевта с положительным результатом — самостоятельно наступила беременность. Кроме того, состояние пациентки, представленной во втором клиническом описании, отягощено патологией углеводного обмена. Представленные истории болезни иллюстрируют важность междисциплинарного подхода к ведению пациенток с преждевременной овариальной недостаточностью для повышения эффективности лечения и восстановления репродуктивной функции.

В данной публикации представлены 2 клинических случая пациенток со сниженным овариальным резервом и ПНЯ, желающих забеременеть, с сопутствующими нарушениями настроения. Обе больные проходили лечение и динамическое наблюдение у психотерапевта с положительным результатом - самостоятельно наступила беременность. Кроме того, состояние пациентки, представленной во втором клиническом описании, отягощено и патологией углеводного обмена. Представленные истории болезни иллюстрируют важность междисциплинарного подхода к ведению пациенток с преждевременной овариальной недостаточностью для повышения эффективности лечения и восстановления репродуктивной функции.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).

ISSN 2308-1430 (Online)

.jpg)