Редакционная статья

ОБОСНОВАНИЕ. Пандемия COVID-19 ускорила развитие телемедицинских технологий, на сегодняшний день имеются данные об успешном применении телемедицины в различных сферах здравоохранения, в частности, в эндокринологии. В то же время, информации, которая бы позволила эффективно интегрировать телемедицину в практику лечения пациентов с различными эндокринопатиями, недостаточно.

ЦЕЛЬ. Целью данной работы является клинико-демографическая оценка структуры телемедицинских консультаций (ТМК), проведенных в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» в 2020-2021 годах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Было проведено одномоментное одноцентровое ретроспективное исследование. В исследование были включены все пациенты, получившие хотя бы одну телемедицинскую консультацию в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России в 2020-2021гг. Анализировалась клинико-демографическая информация (пол, возраст пациентов, регион проживания, код заболевания по МКБ-10). Все пациенты подписали добровольное информированное согласие на проведение телемедицинской консультации. Обработка полученных данных проводилась при помощи пакета программ Microsoft Office версии 2013 года.

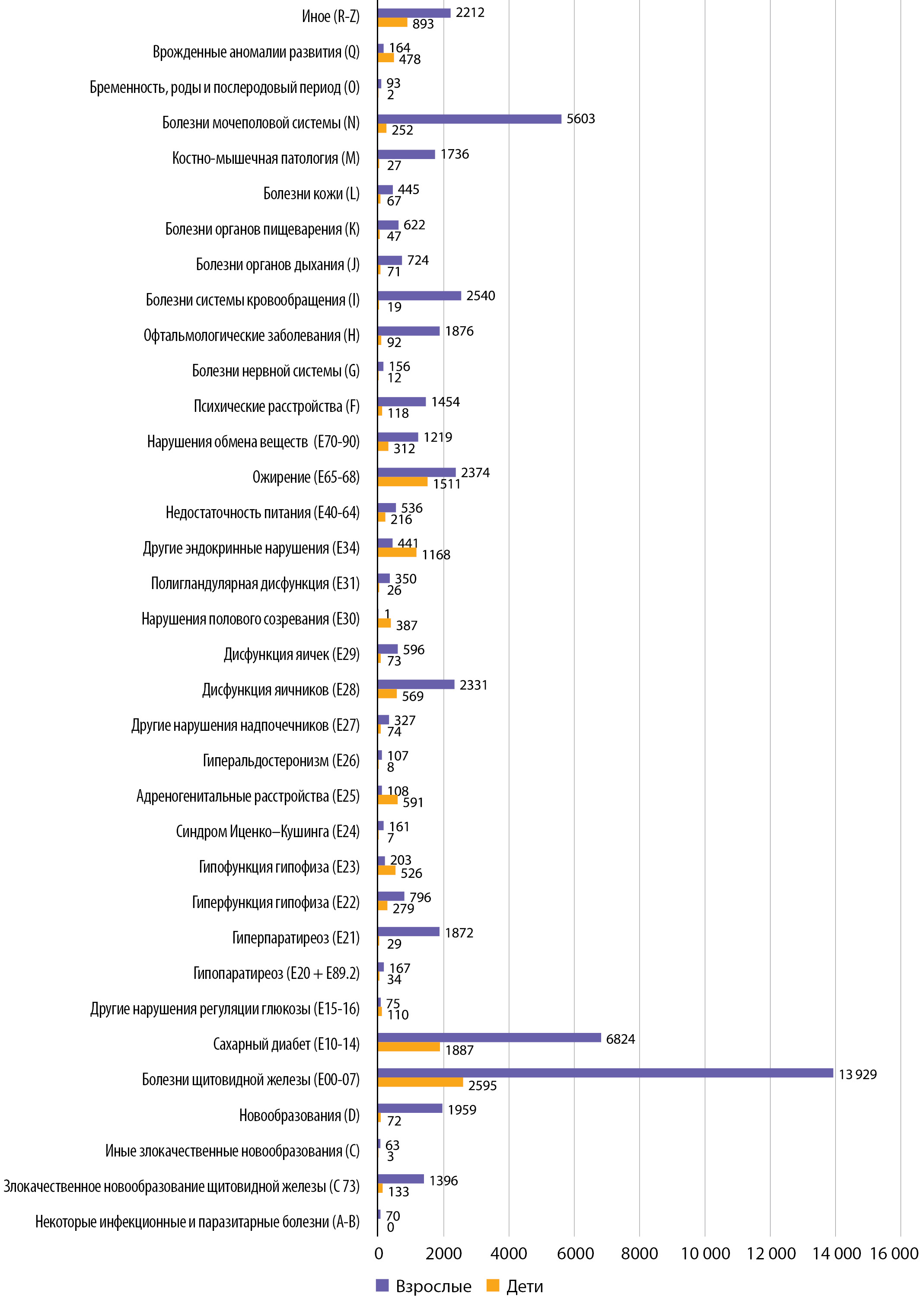

РЕЗУЛЬТАТЫ. В 2020г было проведено 1548 ТМК, в 2021г – 4180 ТМК. Среди взрослых в структуре обращаемости преобладали женщины (83-86%), среди детей наблюдается тенденция к эквивалентной обращаемости мальчиков и девочек (в 2021г – 45% и 55%, соответственно). Медиана возраста взрослых пациентов в 2021г составила 38 лет [31;53], среди детей - 11 лет [7;14]. В 2020г за ТМК обратились жители 74 субъектов РФ, в 2021г – 82 субъектов, при этом отмечается тенденция к преобладанию в структуре ТМК пациентов из Центрального, Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В нозологической структуре ТМК преобладают заболевания щитовидной железы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ТМК оказались востребованы у пациентов с самыми разными эндокринопатиями. Важно проведение дальнейшего анализа как рынка телемедицинских услуг, так и эффективности дистанционного консультирования при различных нозологиях для определения места телемедицины в современной структуре здравоохранения и введения ТМК в систему клинических рекомендаций и программ территориальных фондов ОМС

Проблемы организации эндокринологической службы и преподавания эндокринологии

В основе стратегии ликвидации заболеваний, связанных с дефицитом йода, в масштабах Российской Федерации лежит принятие федерального закона, предусматривающего использование йодированной соли в качестве средства массовой (популяционной) йодной профилактики. Хронический дефицит йода, существующий в России, приводит к драматическим последствиям: развитию умственной и физической отсталости детей, кретинизму, заболеваниям щитовидной железы, бесплодию. В условиях йодного дефицита в сотни раз возрастает и риск радиационно-индуцированного рака щитовидной железы у детей в случае ядерных катастроф. По определению, все йододефицитные заболевания (ЙДЗ) могут быть предотвращены, тогда как изменения, вызванные нехваткой йода на этапе внутриутробного развития и в раннем детском возрасте, являются необратимыми и практически не поддаются лечению и реабилитации. Фактическое среднее потребление йода жителем России составляет всего 40–80 мкг в день, что в 3 раза меньше установленной нормы (150–250 мкг). Ежегодно в медицинские учреждения обращаются более 1,5 млн взрослых и 650 тыс. детей с различными заболеваниями щитовидной железы. Причиной 65% случаев заболеваний щитовидной железы у взрослых и 95% случаев у детей является недостаточное поступление йода с питанием. На этапе подготовки соответствующего законодательного акта разработка и реализация региональных программ профилактики ЙДЗ имеют исключительно важное значение. Типовой проект такой программы предложен в данной статье для ее адаптации и использования на региональном уровне.

Клиническая эндокринология

АКТУАЛЬНОСТЬ. В настоящее время Республика Беларусь (РБ) относится к странам с адекватной йодной обеспеченностью, что позволило снизить заболеваемость нетоксическим зобом и врожденным гипотиреозом. Однако даже незначительное изменение потребления йода разнонаправленно меняет характер наблюдаемой тиреоидной патологии. Помимо йододефицита, в этиопатогенезе заболеваний щитовидной железы (ЩЖ) значимую роль играют и другие условия окружающей среды, а также генетические факторы.

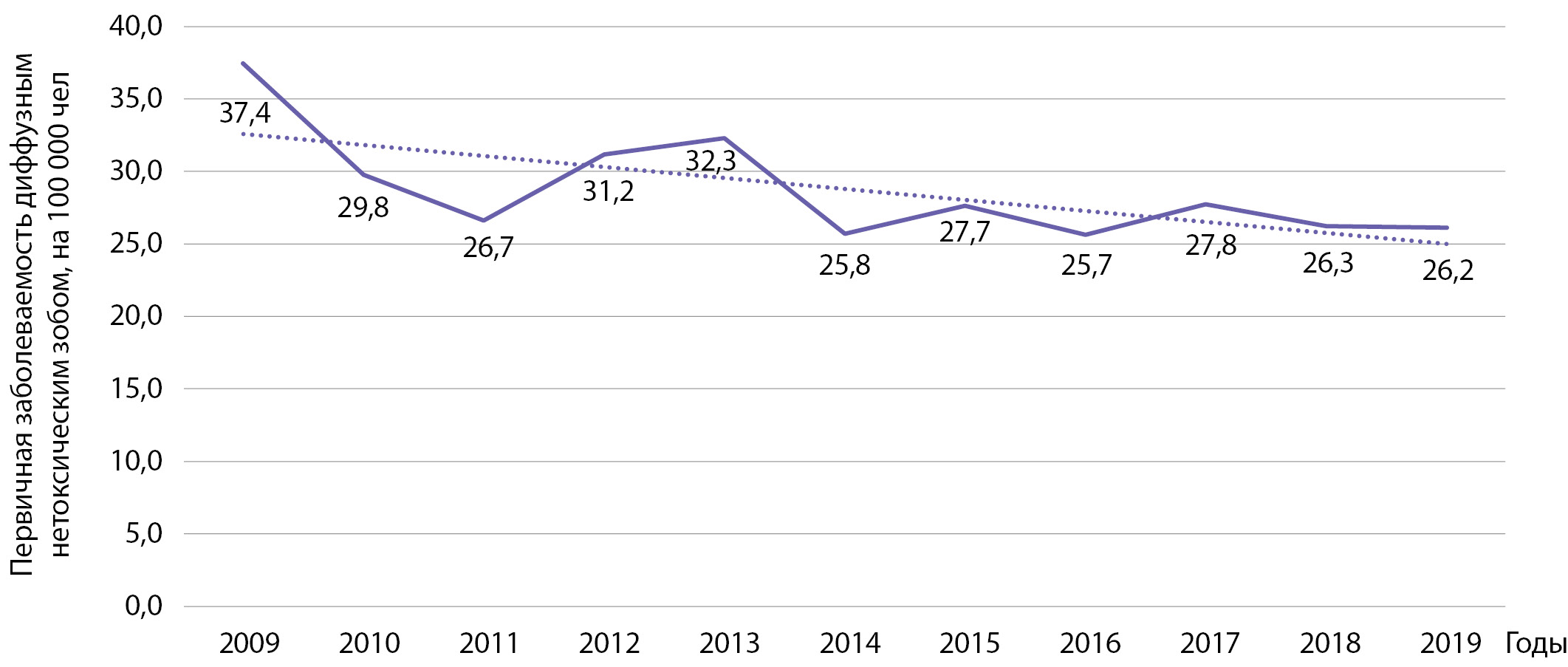

ЦЕЛЬ. Проанализировать динамику основных эпидемиологических показателей доброкачественных заболеваний ЩЖ с 2009 по 2019 гг. у взрослого населения РБ, используя данные официальной государственной статистики.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Изучены показатели заболеваемости и распространенности доброкачественных заболеваний ЩЖ на основании государственных статистических данных за 2009–2019 гг. Для анализа динамики изучаемых показателей использован регрессионный анализ с построением линейных и полиномиальных моделей.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Выявлены снижение заболеваемости и распространенности диффузного эутиреоидного зоба и рост заболеваемости и распространенности узлового эутиреоидного зоба, тиреоидита, приобретенного гипотиреоза, болезни Грейвса, а также заболеваемости узловым токсическим зобом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Полученные данные свидетельствуют о росте распространенности большинства изученных нозологических форм, несмотря на адекватную йодную обеспеченность. Вышеуказанное обосновывает необходимость дальнейшего изучения причин возникновения выявленных тенденций, а также целесообразность разработки новых методов диагностики и лечения тиреоидной патологии.

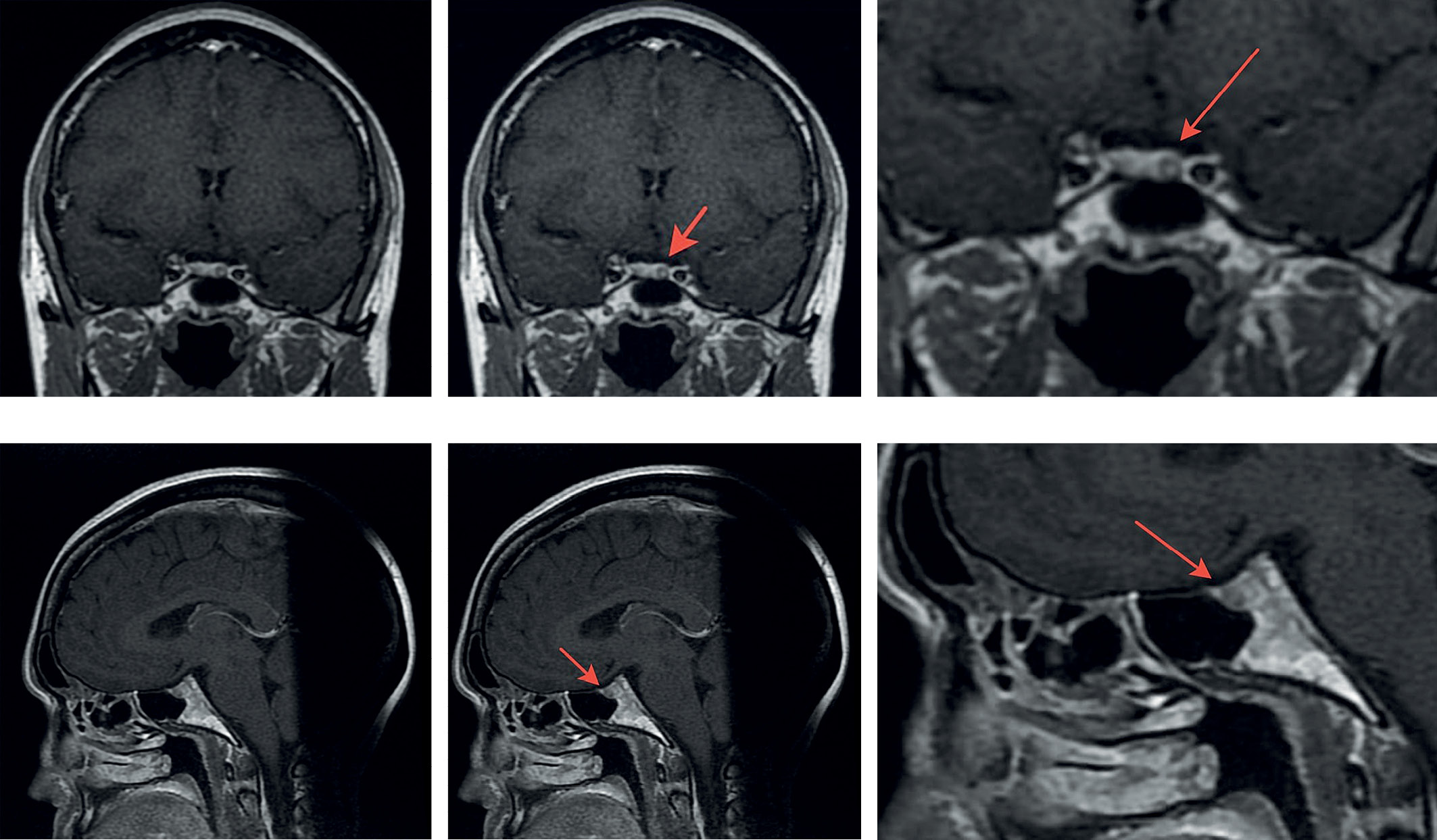

Опухоли гипофиза, продуцирующие тиреотропный гормон (ТТГ), встречаются редко и составляют около 1–3% всех аденом гипофиза, наиболее часто наблюдаются у лиц молодого и трудоспособного возраста. Статья представляет клинический случай тиреотропиномы, которая была диагностирована через 6 лет после первичного обращения к эндокринологу у 44-летней женщины. В дебюте заболевания тиреотропинома проявила себя изолированным подъемом уровня ТТГ при нормальных уровнях свободного тироксина (Т4) и свободного трийодтиронина (Т3). Больная постоянно принимала β-блокаторы из-за беспокоящей ее тахикардии. Поставлен диагноз: субклинический гипотиреоз, по поводу чего она периодически наблюдалась, контролируя уровень ТТГ и принимая препараты левотироксина в дозе до 175 мкг, что сопровождалось повышенным уровнем ТТГ. Через 6 лет выявлено повышение уровней, кроме ТТГ, свободного Т3 и свободного Т4. На магнитно-резонансной томографии с внутривенным контрастным усилением обнаружена микроаденома гипофиза размером 4 мм, при лабораторном исследовании всех тропных гормонов выявлено изолированное повышение ТТГ. При диагностировании ТТГ-продуцирующей аденомы гипофиза выполнена транссфеноидальная аденомэктомия. За время 3-летнего послеоперационного наблюдения рецидив аденомы отсутствует, развился вторичный гипотиреоз, больная в настоящий момент постоянно принимает левотироксин 75 мкг в сутки.

ЦЕЛЬ. Представление первого клинического случая частично обратимого гипопитуитаризма у пациентки с подтвержденным гипофизитом после перенесенной инфекции СOVID-19.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. У пациентки с клиническими проявлениями гипопитуитаризма после перенесенного СOVID-19 были проанализированы клиническая картина, лабораторные показатели и данные МРТ в динамике.

РЕЗУЛЬТАТЫ. У пациентки 35 лет развились клинические симптомы гипопитуитаризма через 2 мес после подтвержденной инфекции COVID-19. Лабораторное обследование подтвердило пангипопитуитаризм, на МРТ — признаки гипофизита. Через 4 мес симптомы стали менее выраженными и появились признаки восстановления по лабораторному обследованию: уровни кортизола сыворотки крови, адренокортикотропного гормона, пролактина, тиреотропного гормона, свободных тироксина и трийодтиронина — в норме. Однако гипогонадизм и гипокортицизм сохранялись. По данным МРТ проявления гипофизита уменьшились. Полное восстановление гипофизарно-гонадной и гипофизарно-тиреоидной оси зарегистрировано в октябре 2021 г. с восстановлением менструального цикла, но сохраняется вторичный гипокортицизм.

ВЫВОДЫ. Приводятся доказательства отсроченного поражения гипофиза после заражения вирусом COVID-19 с частичным восстановлением его функции и структуры. На данный момент механизмы воздействия не совсем понятны, необходим дальнейший сбор данных.

Нарушения углеводного обмена

Имеглимин является первым препаратом в новом классе тетрагидротриазинсодержащих пероральных сахароснижающих средств, называемых «глиминами». Его механизм действия направлен на достижение двойного эффекта: во-первых, на улучшение функции β-клеток поджелудочной железы, во-вторых, на усиление действия инсулина в ключевых тканях, включая печень и скелетные мышцы. На клеточном уровне имеглимин модулирует митохондриальную функцию, что приводит к улучшению клеточного энергетического метаболизма, а также к защите клеток от гибели в условиях избыточного накопления активных форм кислорода. Важно отметить, что механизм действия имеглимина отличается от существующих препаратов, применяемых для лечения сахарного диабета 2-го типа. Как и препараты инкретинового ряда, имеглимин усиливает секрецию инсулина исключительно глюкозозависимым образом, однако их механизмы действия на клеточном уровне расходятся. Препараты сульфонилмочевины и глиниды функционируют путем закрытия АТФ-чувствительных калиевых каналов для высвобождения инсулина, что также отличается от имеглимина. По сравнению с метформином эффект имеглимина также значительно отличается. Другие основные классы пероральных сахароснижающих средств, такие как ингибиторы натрий-глюкозного транспортера-2, тиазолидиндионы и ингибиторы α-глюкозидазы, опосредуют свое действие через механизмы, которые не пересекаются с имеглимином. Учитывая такие различия в механизмах действия, имеглимин может быть использован в составе комбинированной терапии, например с ситаглиптином и метформином. Молекула имеглимина хорошо всасывается (Tmax-4), а период полувыведения составляет 5–6 ч, в значительной степени выводится через почки, а также не имеет клинически значимых взаимодействий ни с метформином, ни с ситаглиптином.

Болезни костной и жировой ткани

ОБОСНОВАНИЕ. Пожилые люди с тяжелым остеопорозом — наиболее уязвимая группа гериатрических пациентов. Им показано назначение антиостеопоротической терапии, которая должна быть эффективной и безопасной. Терипаратид продемонстрировал снижение риска переломов, прирост минеральной плотности кости (МПК). В России применение терипаратида в гериатрической популяции исследовано крайне скудно.

ЦЕЛЬ. Оценить клиническое течение, параметры костного метаболизма и эффективность костно-анаболической терапии у пациентов пожилого и старческого возраста с тяжелым остеопорозом и синдромом падений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В продольное проспективное исследование включены 100 пациентов 60 лет и старше с тяжелым остеопорозом, перенесших одно или более падений в течение последнего года. Всем пациентам назначались препараты кальция и витамина D и костно-анаболическая терапия (терипаратид 20 мкг ежедневно подкожно). Длительность наблюдения составила 24 мес и включала 3 визита: скрининг, через 12 и 24 мес. Эффективность костно-анаболической терапии проводили на основе оценки частоты новых переломов, редукции болевого синдрома, изменений МПК по данным рентгеновской денситометрии, динамике маркеров костного метаболизма.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Все пациенты имели тяжелый остеопороз и отягощенный коморбидный статус, перенесли падение в течение последнего года, а также низкоэнергетические переломы в прошлом. Каждый третий пациент имел вертебральный перелом, каждый пятый — перелом проксимального отдела бедренной кости. До начала исследования антиостеопоротическую терапию получал 61 пациент. В течение наблюдения умерли 4 пациентки, исследование завершили 96 пациентов. На фоне терапии терипаратидом получено уменьшение количества новых случаев низкоэнергетических переломов и числа пациентов с хронической болью. Прирост МПК отмечен в поясничном отделе позвоночника через 24 мес и в шейке бедра — через 12 мес. Отрицательной динамики МПК зафиксировано не было. Также через 12 мес отмечено увеличение P1NP и С-концевого телопептида коллагена 1 типа, через 24 мес — остеокальцина и С-концевого телопептида.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Применение терипаратида может быть рекомендовано как эффективная интервенция по лечению тяжелого остеопороза у гериатрических пациентов с синдромом падений.

Детская эндокринология

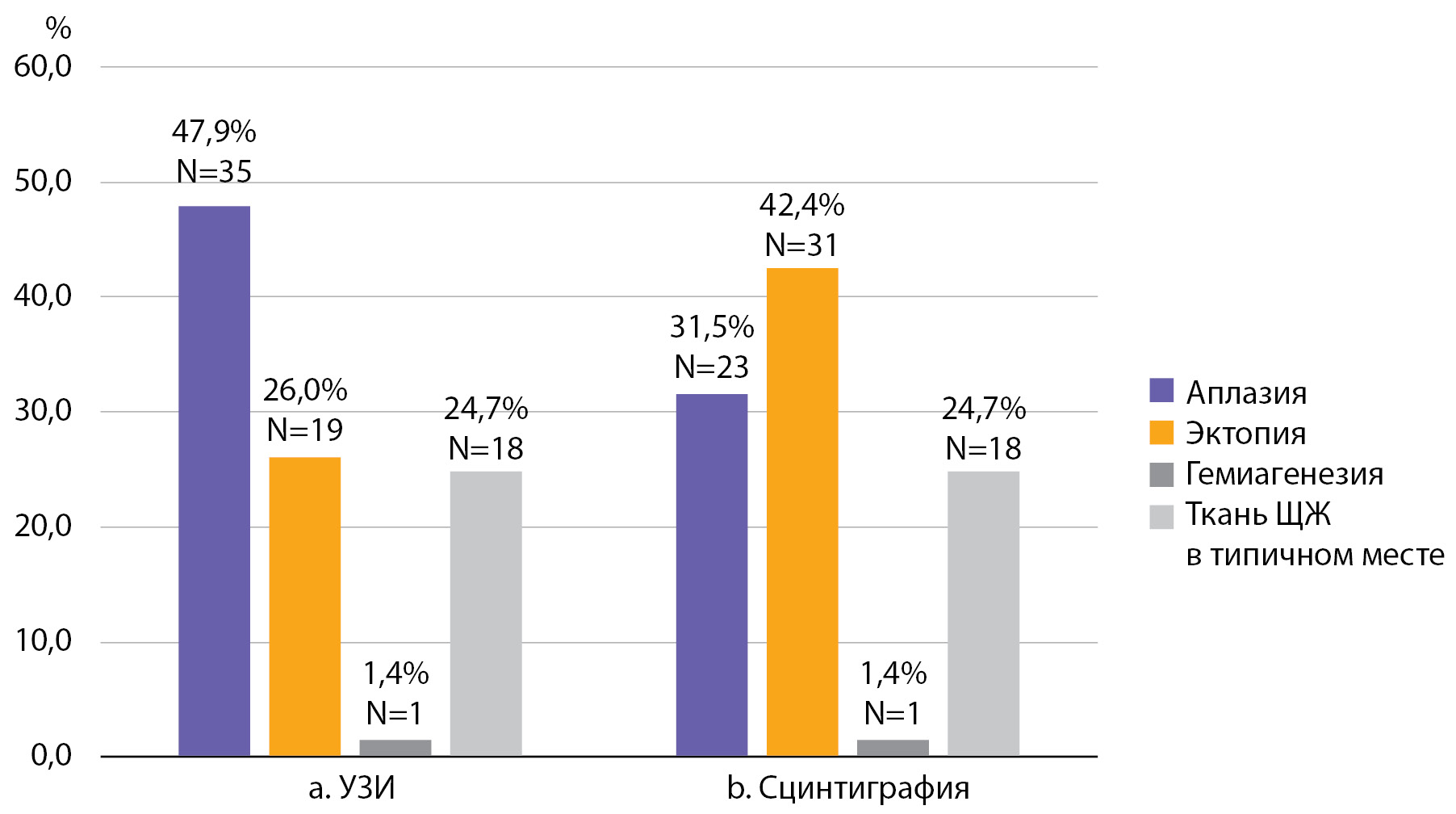

ОБОСНОВАНИЕ. Частота эктопии среди всех вариантов дисгенезии варьирует от 30 до 70%, наиболее частая ее локализация — корень языка. Оториноларингологами, онкологами, педиатрами язычная эктопия может приниматься за гипертрофию язычной миндалины или фиброму корня языка, что приводит к необоснованному хирургическому лечению. Ключевую роль в диагностике эктопии играет сцинтиграфия щитовидной железы (ЩЖ).

ЦЕЛЬ. Оценить этиологическую структуру врожденного гипотиреоза (ВГ) и продемонстрировать клиническое течение у пациентов с эктопией тиреоидной ткани в корень языка.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Обследована группа пациентов с ВГ. Всем пациентам проведены УЗИ шеи, радионуклидные исследования. Обследования проводились на фоне отмены гормональной терапии в течение 14 дней или до ее начала. Пациентам с эктопией в корень языка проведена видеофиброларингоскопия. Части пациентов проведено молекулярно-генетическое исследование панели генов-кандидатов, ответственных за развитие ВГ методом NGS.

РЕЗУЛЬТАТЫ. В исследование включены 73 пациента с первичным ВГ в возрасте от 2 нед до 17,3 года. Медиана возраста пациентов на момент обследования составляла 6,9 года [4,8; 10,0]. 69 детям диагноз установлен по результатам неонатального скрининга, 4 детям с эктопией ЩЖ — после 6 лет. При проведении УЗИ аплазия диагностирована у 47,9% пациентов, у одного — гемиагенезия и у 26,0% — эктопия ткани ЩЖ различной локализации. У 24,7% детей тиреоидная ткань обнаружена в типичном месте. При проведении сцинтиграфии аплазия ЩЖ подтверждена у 65,7% детей. У 31 ребенка (42,4%) выявлены различные варианты эктопически расположенной ткани ЩЖ: эктопия ЩЖ в корень языка имелась у 25 детей (80,6%), эктопия в подъязычную область — у 5 детей (16,2%), двойная эктопия выявлена у 1 ребенка. Уровень неонатального тиреотропного гормона у детей с эктопией ЩЖ составил 124 МЕ/мл и был достоверно ниже, чем у детей с аплазией, — 219 МЕ/мл, р<0,05. Напротив, уровень тиреоглобулина у детей с эктопией был достоверно выше, чем при аплазии, — 37,12 нг/мл против 0,82 нг/мл, р><0,05. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В диагностике этиологии ВГ оптимальным является сочетание двух методов — УЗИ и тиреосцинтиграфии, поскольку каждый метод компенсирует недостатки другого. Проведенное нами исследование демонстрирует важность проведения сцинтиграфии детям с ВГ и пациентам с образованием корня языка и передней поверхности шеи. При подтверждении эктопии ЩЖ в корень языка и при отсутствии симптомов обструкции или кровотечения рекомендовано направить пациента к эндокринологу для назначения консервативного лечения. >< 0,05. Напротив, уровень тиреоглобулина у детей с эктопией был достоверно выше, чем при аплазии, — 37,12 нг/мл против 0,82 нг/мл, р<0,05. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В диагностике этиологии ВГ оптимальным является сочетание двух методов — УЗИ и тиреосцинтиграфии, поскольку каждый метод компенсирует недостатки другого. Проведенное нами исследование демонстрирует важность проведения сцинтиграфии детям с ВГ и пациентам с образованием корня языка и передней поверхности шеи. При подтверждении эктопии ЩЖ в корень языка и при отсутствии симптомов обструкции или кровотечения рекомендовано направить пациента к эндокринологу для назначения консервативного лечения. >< 0,05.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В диагностике этиологии ВГ оптимальным является сочетание двух методов — УЗИ и тиреосцинтиграфии, поскольку каждый метод компенсирует недостатки другого. Проведенное нами исследование демонстрирует важность проведения сцинтиграфии детям с ВГ и пациентам с образованием корня языка и передней поверхности шеи. При подтверждении эктопии ЩЖ в корень языка и при отсутствии симптомов обструкции или кровотечения рекомендовано направить пациента к эндокринологу для назначения консервативного лечения.

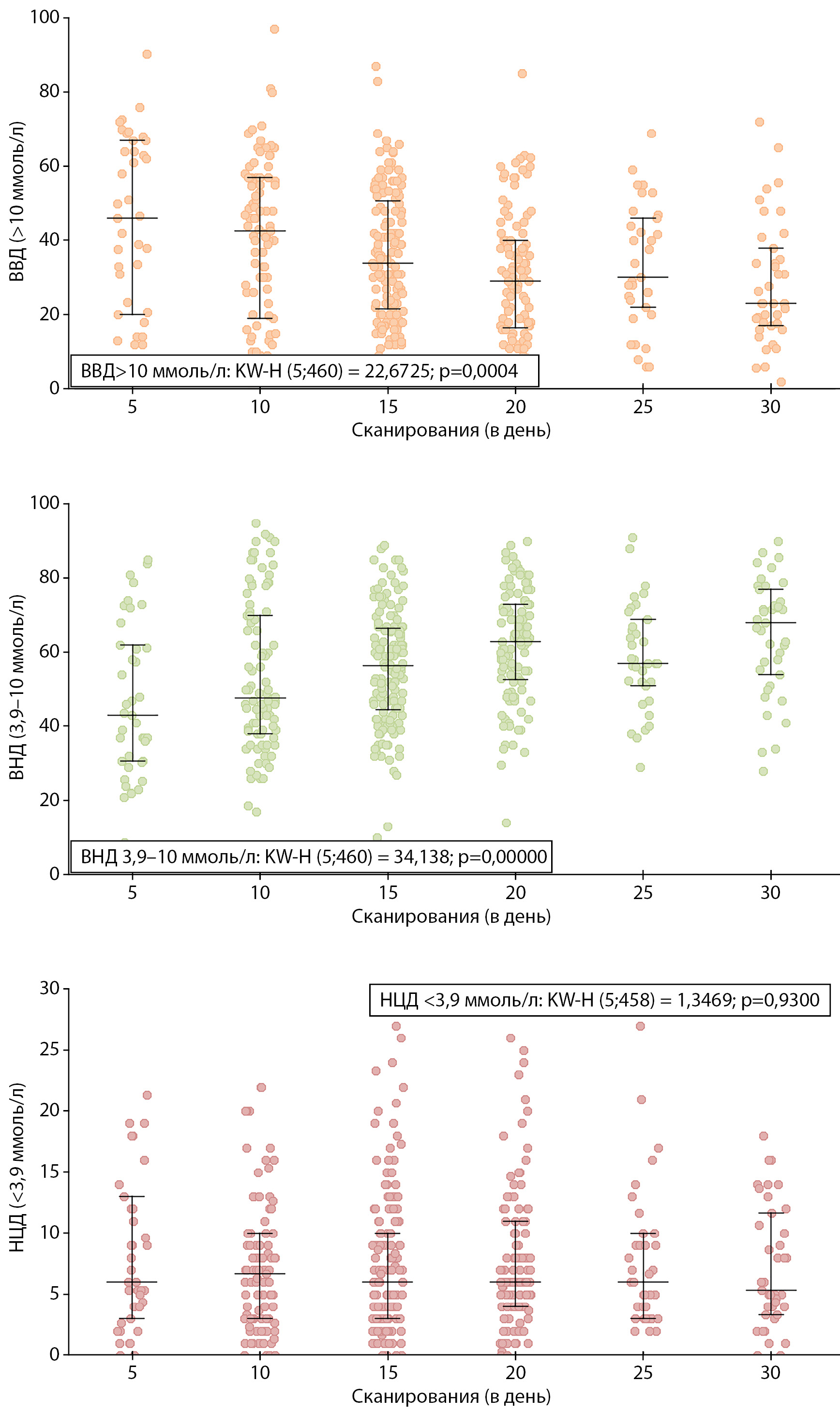

ОБОСНОВАНИЕ. Традиционный самоконтроль глюкозы крови с помощью глюкометров обладает ограниченной информативностью и сопровождается существенным психологическим дискомфортом, особенно у детей. Использование системы флеш-мониторирования глюкозы (ФМГ) — FreeStyle Libre позволяет преодолеть многие барьеры, связанные с измерением глюкозы, и улучшить метаболический контроль.

ЦЕЛЬ. Оценить эффективность применения ФМГ у детей с сахарным диабетом 1 типа (СД1) в отношении показателей гликемического контроля, эпизодов тяжелой гипогликемии и диабетического кетоацидоза (ДКА).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведено многоцентровое проспективное обсервационное исследование в реальной клинической практике. Всего в исследование были включены 469 пациентов (258 мальчиков и 211 девочек), соответствующих критериям включения. Медиана возраста составила 11,3 (8,4–14,6) года, длительность СД1 — 4,2 (2,1–7,1) года. Длительность наблюдения пациента составляла 6 мес.

РЕЗУЛЬТАТЫ. После 3 и 6 мес использования ФМГ показатели HbA1c статистически значимо снизились с 7,4 до 7,1 и 7,2% соответственно (p<0,001). Число детей с уровнем HbA1c ><7,5% увеличилось с 51 до 60 и 58% через 3 и 6 мес соответственно (p><0,001). Частота случаев ДКА и тяжелой гипогликемии, а также доля пациентов с подобными эпизодами были статистически значимо меньше после 6 мес использования ФМГ по сравнению с исходным уровнем (p><0,001). ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Клиническая апробация продемонстрировала существенное улучшение метаболического контроля у детей с СД1 после 6 мес использования ФМГ: снижение показателей HbA1c, сопровождающееся увеличением числа детей, достигших целевого показателя, а также значительное уменьшение частоты ДКА и тяжелой гипогликемии.>< 0,001). Число детей с уровнем HbA1c< увеличилось с 51 до 60 и 58% через 3 и 6 мес соответственно (p<0,001). Частота случаев ДКА и тяжелой гипогликемии, а также доля пациентов с подобными эпизодами были статистически значимо меньше после 6 мес использования ФМГ по сравнению с исходным уровнем (p><0,001). ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Клиническая апробация продемонстрировала существенное улучшение метаболического контроля у детей с СД1 после 6 мес использования ФМГ: снижение показателей HbA1c, сопровождающееся увеличением числа детей, достигших целевого показателя, а также значительное уменьшение частоты ДКА и тяжелой гипогликемии.>< 0,001). Частота случаев ДКА и тяжелой гипогликемии, а также доля пациентов с подобными эпизодами были статистически значимо меньше после 6 мес использования ФМГ по сравнению с исходным уровнем (p<0,001). ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Клиническая апробация продемонстрировала существенное улучшение метаболического контроля у детей с СД1 после 6 мес использования ФМГ: снижение показателей HbA1c, сопровождающееся увеличением числа детей, достигших целевого показателя, а также значительное уменьшение частоты ДКА и тяжелой гипогликемии. >< 0,001).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Клиническая апробация продемонстрировала существенное улучшение метаболического контроля у детей с СД1 после 6 мес использования ФМГ: снижение показателей HbA1c, сопровождающееся увеличением числа детей, достигших целевого показателя, а также значительное уменьшение частоты ДКА и тяжелой гипогликемии.

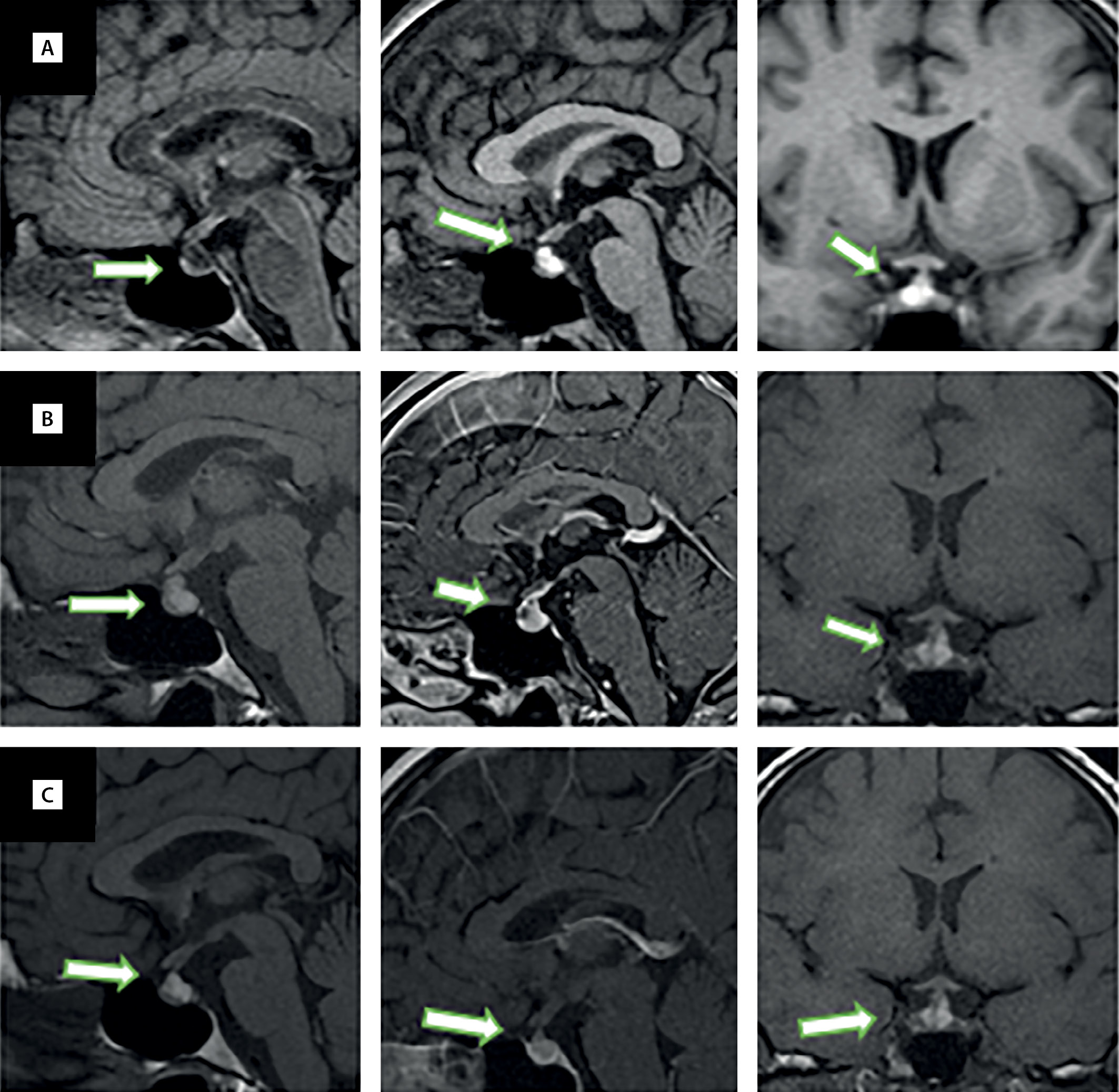

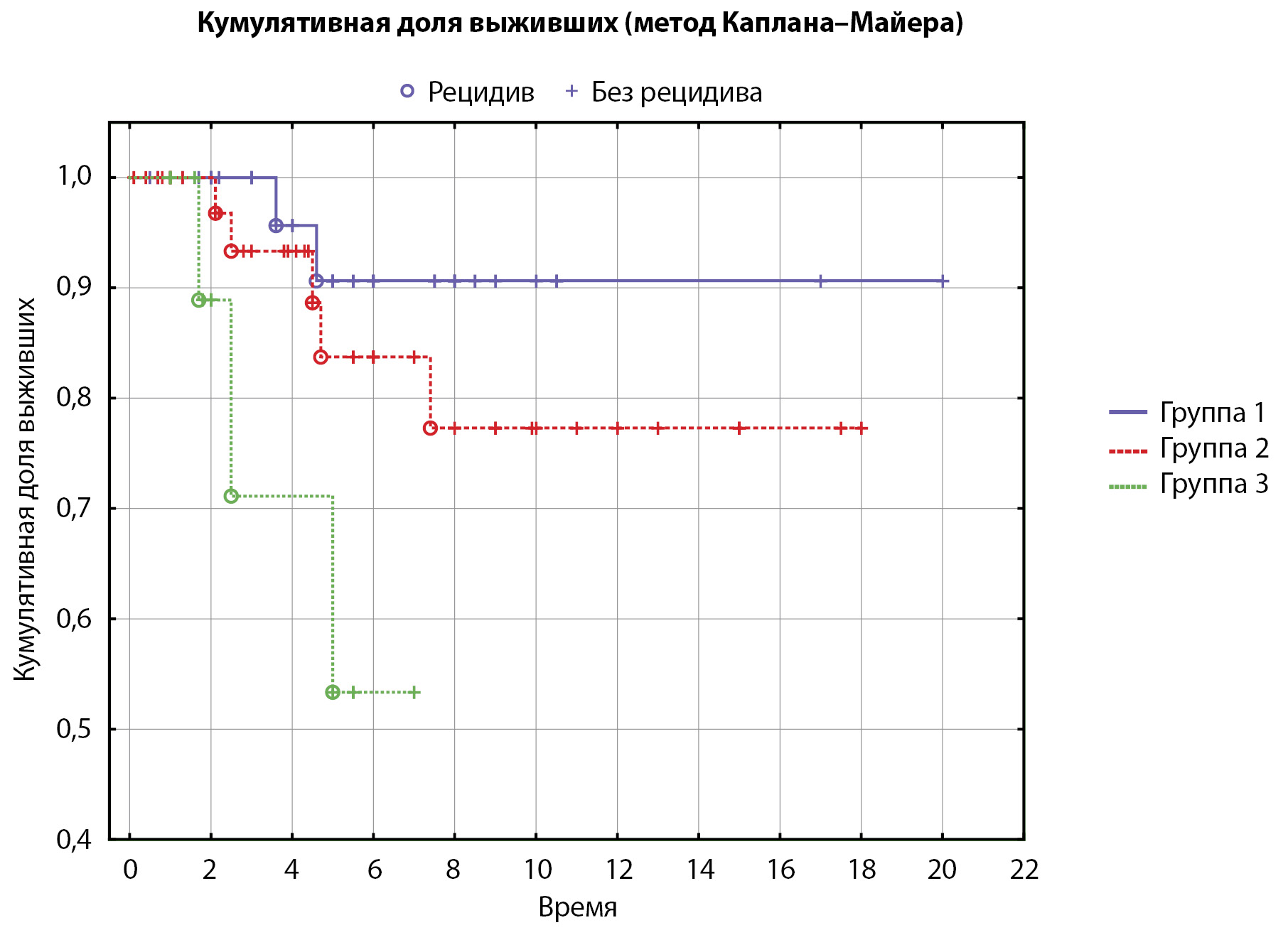

ОБОСНОВАНИЕ. Болезнь Иценко-Кушинга (БИК) – заболевание, причиной которого является гиперпродукция кортизола надпочечниками вследствие стимуляции АКТГ-секретирующей аденомой гипофиза (кортикотропиномой). Первым этапом терапии является хирургический метод лечения - аденомэктомия, который в 70-90% случаев приводит к ремиссии заболевания. Но даже при достижении ремиссии до 25% пациентов развивают рецидив заболевания. При неэффективности хирургического метода лечения или после развития рецидива возможно проведение лучевой терапии, которая также в 90% случаев приводит к ремиссии, но при которой чаще отмечаются осложнения в виде гипопитуитаризма.

ЦЕЛЬ. Анализ течения БИК и результатов лечения в зависимости от визуализации аденомы при проведении МРТ гипофиза и применяемых методов лечения в педиатрической практике.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Ретроспективное исследование течения БИК у 91 ребенка, наблюдавшихся в период с 1992г по 2020г.

РЕЗУЛЬТАТЫ. По данным обследования были выявлены признаки аденомы гипофиза у 59% пациентов [54/91], неоднородность гипофиза - у 41% пациентов [37/91]. В 69% случаев [63/91] было проведено оперативное удаление аденомы гипофиза, в 31% – лучевая терапия [28/91]. После проведенного оперативного лечения ремиссия заболевания была достигнута у 71% пациентов [45/63], после проведенной лучевой терапии ремиссия была установлена у 82% пациентов [23/28]. Статистически значимых различий в достижении ремиссии заболевания после радикального лечения в зависимости от МРТ-характеристик выявлено не было (Р=0,21 после хирургического лечения и Р=0,83 после лучевой терапии, тест Хи-квадрат). Развитие рецидива было зафиксировано у 11 пациентов. Связи МРТ-характеристик со сроком развития рецидива выявлено не было (р=0,055, тест Хи-квадрат). Сроки рецидива статистически значимо различались у пациентов после проведенного хирургического лечения по сравнению с лучевой терапией (р=0,022, лог-ранговый тест) и в группе пациентов с выявленным гипокортицизмом в раннем послеоперационном периоде (р=0,04, лог-ранговый тест). При анализе эндокринных осложнений радикального лечения статистически значимых различий в частоте развития гипопитуитаризма в зависимости от размера кортикотропином не выявлено (р>0,002 после поправки Бонферрони, метод Хи-квадрат), однако получено статистически значимо более частое развитие всех компонентов гипопитуитаризма у пациентов после проведенной лучевой терапии (р<0,002 после поправки Бонферрони, метод Краскела-Уоллиса)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Полученные результаты не позволяют использовать МРТ-характеристики кортикотропиномы, как предиктор эффективности терапии у пациентов с БИК в детской популяции. Выбор метода лечения влияет только на сроки развития рецидива заболевания, но не на его вероятность. Подтверждено статистически более частое развитие всех компонентов гипопитуитаризма после проведения лучевой терапии по сравнению с хирургическим лечением.

Репродуктивная эндокринология

На современном этапе гендерные различия доказывают, что процесс демографического старения населения более характерен для лиц женского пола. Менопауза, или климактерий, — это преддверие старости, но не сама старость, а закономерный физиологический процесс, который невозможно остановить, однако необходимо помочь женщине чувствовать себя уверенно и комфортно в любой ситуации. Менопаузальная гормональная терапия (МГТ) за счет эстрогенового компонента оказывает противовоспалительное, антиоксидантное действия и способствует экспрессии теломеразы, что в совокупности изменяет гомеостаз и целостность теломер. Применение МГТ в течение 5 лет и более способно не только значительно изменить качество жизни, но и увеличить ее продолжительность. Поиск литературы проводили в отечественных (eLibrary, CyberLeninka.ru) и международных (PubMed, Cochrane Library) базах данных на русском и английском языках. Приоритетным являлся свободный доступ к полному тексту статей. Выбор источников был приоритетен периодом с 2019 по 2021 гг. Однако с учетом недостаточной изученности выбранной темы выбор источников датировался с 1989 г.

ОБОСНОВАНИЕ. Сахарный диабет 2 типа (СД2) у мужчин ассоциирован с высокой частотой встречаемости синдрома гипогонадизма. Тестостерон является стероидным гормоном и одним из итоговых метаболитов стероидогенеза, что обуславливает интерес к оценке содержания ключевых стероидных гормонов, их предшественников и метаболитов у мужчин с СД2 в условиях гипо- и эугонадизма.

ЦЕЛЬ. Оценка особенностей стероидогенеза у мужчин с гипогонадизмом при СД2 с использованием тандемной масс-спектрометрии.

МЕТОДЫ. В сплошное одномоментное скрининговое одноцентровое неинтервенционное исследование были включены мужчины с СД2, обратившиеся за медицинской помощью в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ в период с октября 2021 по январь 2022 г. Проводились изучение анамнеза, физикальный осмотр с определением индекса массы тела, гликированного гемоглобина, измерение ключевых стероидных гормонов, их предшественников и метаболитов методом тандемной масс-спектрометрии. Сравнение групп проведено с помощью U-критерия Манна–Уитни и χ² с поправкой Йейтса. Корреляционный анализ выполнен методом Спирмена. При определении критерия статистической значимости применялась поправка Бонферрони.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Пациенты с гипогонадизмом имели статистически значимо более выраженное ожирение по сравнению с мужчинами без гипогонадизма. При сравнительном анализе пациентов в зависимости от наличия гипогонадизма отмечались статистически значимо более низкие показатели предшественников андрогенов 17-гидроксипрегненолона и 17-гидроксипрогестерона у мужчин в группе гипогонадизма. При этом была выявлена положительная статистически значимая корреляция между общим тестостероном и 17-гидроксипрогестероном. Кроме того, 17-гидроксипрогестерон хоть и в меньшей силе, но положительно коррелировал с другими андрогенами — андростендионом (r=0,328; p<0,001) и дегидроэпиандростероном (r=0,183; p=0,004). ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В нашем исследовании частота встречаемости гипогонадизма у мужчин с СД2 при определении высокоточным методом тандемной масс-спектрометрии составила 69,5%. Не отмечено влияния заболевания на минералокортикоидное и глюкокортикоидное звенья надпочечникового стероидогенеза. Гипогонадизм ассоциировался со снижением уровня ряда предшественников тестостерона. Наиболее значимым из них являлся 17-гидроксипрогестерон, который может рассматриваться как маркер тестикулярного стероидогенеза. >< 0,001) и дегидроэпиандростероном (r=0,183; p=0,004).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В нашем исследовании частота встречаемости гипогонадизма у мужчин с СД2 при определении высокоточным методом тандемной масс-спектрометрии составила 69,5%. Не отмечено влияния заболевания на минералокортикоидное и глюкокортикоидное звенья надпочечникового стероидогенеза. Гипогонадизм ассоциировался со снижением уровня ряда предшественников тестостерона. Наиболее значимым из них являлся 17-гидроксипрогестерон, который может рассматриваться как маркер тестикулярного стероидогенеза.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).

ISSN 2308-1430 (Online)

.jpg)