Юбилей

12 февраля 2021 г. отмечает юбилей академик РАН, выдающийся ученый с мировым именем Иван Иванович Дедов. Иван Иванович - ведущий клиницист эндокринолог, педагог, опытный организатор здравоохранения России. И. И. Дедов возглавил отечественную эндокринологию на сложном этапе ее развития. Под его руководством клиническая эндокринология, узкая, во многом второстепенная область, приобрела в настоящее время значение фундаментальной и приоритетной клинической дисциплины.

Редакционная коллегия журнала «Проблемы эндокринологии» сердечно поздравляет своего главного редактора и желает ему здоровья и долгих плодотворных лет на благо отечественной эндокринологии.

Редакционная статья

Радиотераностика - радионуклидная терапия на основе результатов молекулярной визуализации различными радиофармпрепаратами, позволяющие in vivo визуализировать (ОФЭКТ, ПЭТ), а затем системно и при этом селективно воздействовать на патологические метаболические процессы, вызванные патологическим процессом. В последние годы, благодаря успехам в развитии ядерной медицины (рост числа циклотронов, ОФЭКТ/КТ и ПЭТ/КТ в мед. учреждениях) и, прежде всего, радиофармацевтики - в мире радиотераностика развивается очень бурно. Появление новых радиолигандов на основе 177Lu, 131I, 225Ac и других радиоизотопов в мире проводится огромное число клинических исследований радиолигандной терапии нейроэндокринных и хромаффинных опухолей, рака простаты и др. Радиотераностика как новое и очень перспективное направление ядерной медицины прекрасно интегрируется в современные алгоритмы диагностики в области эндокринологии и онкологии. Методы интраоперационной радионавигации позволяют повысить эффективность и безопасность хирургических методов, дистанционной лучевой терапии, брахитерапии. На мой взгляд, будущее персонализированной медицины во многом определит интеграция радиотераностики, мультимодальной визуализации, интраоперационной навигации и существующих/новых методов диагностики и лечения, в сочетании с прикладными геномными и постгеномными технологиями.

Проблемы организации эндокринологической службы и преподавания эндокринологии

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России (НМИЦ эндокринологии) получил право реализовать программу развития Научного Центра Мирового Уровня «Национальный Центр Персонализированной медицины эндокринных заболеваний» (НЦПМЭЗ). Задачей НЦПМЭЗ станет не только создание системы персонализированного лечения, но и подготовка новых кадров для медицины. Фундаментальные исследования, проводимые на базе уже существующих институтов и лабораторий НМИЦ эндокринологии, будут расширены за счет создаваемых de novo лабораторий НЦПМЭЗ в соответствии с одобренным проектом. Данная публикация знакомит читателя с наиболее значимыми лабораториями, которые планируется создать в НЦПМЭЗ: лабораторией общей, молекулярной и популяционной генетики, биоинформатики, фармакогеномики, микробиоты, редактирования генома, математических и цифровых технологий, неинвазивных технологий диагностики эндокринопатий, клеточных технологий, искусственного интеллекта и принципиально новой, не имеющей аналогов, лабораторией метаболической визуализации и радиотераностики. Авторы надеются, что читатели одного из основных журналов для эндокринологов нашей страны примут активное участие в осуществлении планов НМИЦ эндокринологии, поскольку как у молодых, так и у опытных талантливых исследователей появится шанс стать частью команды Центра. Для выполнения амбициозных задач необходимо кардинально изменить мировоззрение врача в стране, разработать новую систему обучения за счет увеличения числа специалистов по медицинской генетике, транскриптомике, биостатистике и биоинформатике, работающих на стыке экспериментальной и клинической эндокринологии, что обеспечит транзит инновационных технологий в клиническую практику. Созданные лаборатории Научного Центра Мирового Уровня станут местом будничной работы нового поколения врачей, владеющих не только основами клинической работы, но и навыками фундаментальных исследований, что позволит им значительно улучшить методы прогнозирования, диагностики и лечения.

Клиническая эндокринология

Обоснование. Акромегалия является полиорганным инвалидизирующим заболеванием, эффективность лечения которого напрямую зависит от своевременной диагностики. Скрытое течение и запоздалый диагноз повышают экспозицию патологической гиперсекреции гормона роста и инсулиноподобного ростового фактора-1, способствуя развитию в организме необратимых системных и метаболических изменений, негативно влияющих на выживаемость.

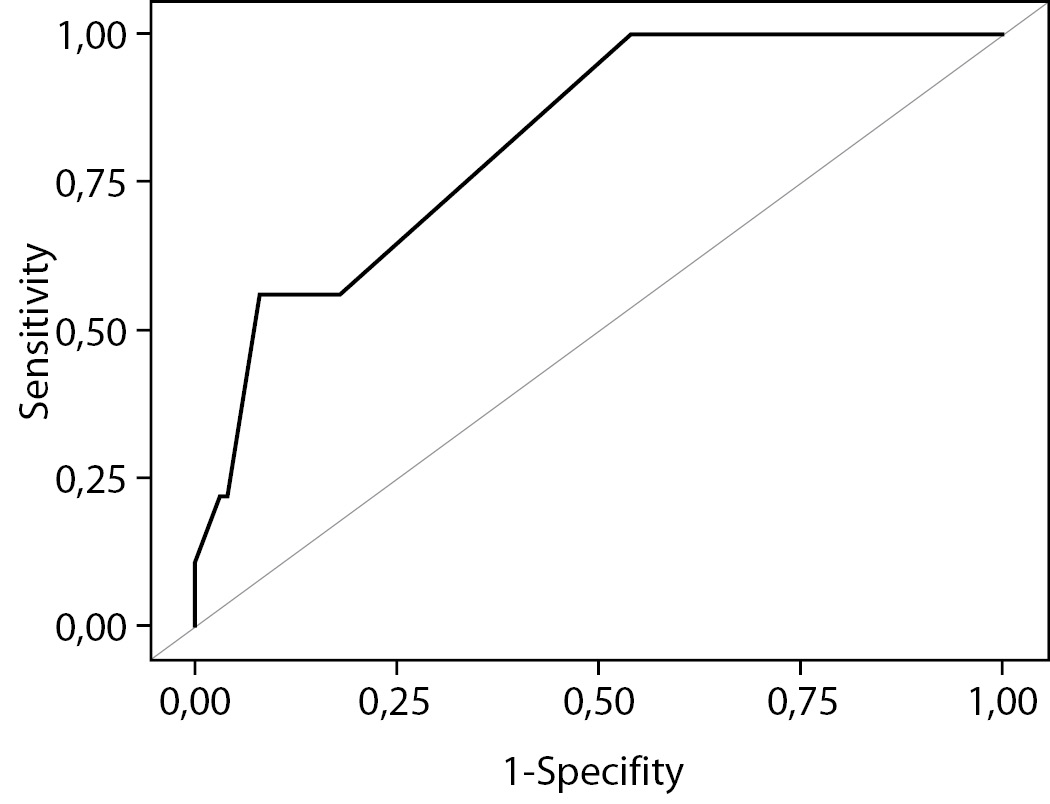

Цель. Клиническая оценка диагностического комплексного подхода с использованием селективного скрининга для выявления случаев акромегалии у пациентов с сочетанными соматическими заболеваниями.

Методы. Алгоритм диагностического поиска включал двухэтапное анкетирование, экспертную оценку клинического статуса, проведение лабораторного и инструментального обследований. Стационарное обследование включало использование дополнительных лабораторно-инструментальных методов и экспертную оценку полученных результатов с заполнением анкеты врача. При наборе более 18 баллов проводили более специфическое обследование: двукратное определение уровня инсулиноподобного ростового фактора-1, оральный глюкозотолерантный тест с определением величины надира гормона роста, магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга с контрастным усилением. Диагноз «акромегалия» ставили на основании анкетных данных, экспертной оценки клинического статуса, результатов лабораторного и инструментального обследований.

Результаты. Проведенное по балльной системе анкетирование 1249 больных, имевших сочетанные системные и обменные нарушения, позволило заподозрить акромегалию у 367 пациентов (29,4%). Им было предложено дальнейшее обследование. Большинство из них ранее наблюдались у специалистов по поводу сахарного диабета (79,3%) или патологии щитовидной железы (10%). В результате стационарного обследования 329 пациентов у 35 (10,6%) больных было отмечено повышение в крови уровня инсулиноподобного ростового фактора-1. У 19 больных стойкое повышение его уровня сочеталось с отсутствием подавления гормона роста менее 0,4 нг/мл на фоне нагрузки глюкозой. При проведении МРТ у 9 больных была выявлена аденома гипофиза (у 2 — микроаденома и у 7 — макроаденома).

Заключение. В результате проведенного исследования 1249 пациентов (средний возраст 58±13 лет) с наличием сопутствующих заболеваний обнаружено 9 впервые выявленных больных акромегалией, которым было назначено адекватное лечение. Внедрение технологии селективного скрининга в практику работы эндокринолога позволит повысить эффективность диагностического поиска больных акромегалией, оценить распространенность заболевания в России и потребность в специализированной медицинской помощи.

Обоснование. Внедрение в клиническую практику стандартизированных протоколов комбинированного лечения онкологических заболеваний неизбежно приводит к развитию отдаленных последствий. Поскольку у лиц, излеченных в детском и подростковом возрасте, ожидаемая продолжительность жизни велика, своевременная диагностика и коррекция отдаленных последствий противоопухолевого лечения имеют даже большее значение, чем острые осложнения химиолучевой терапии.

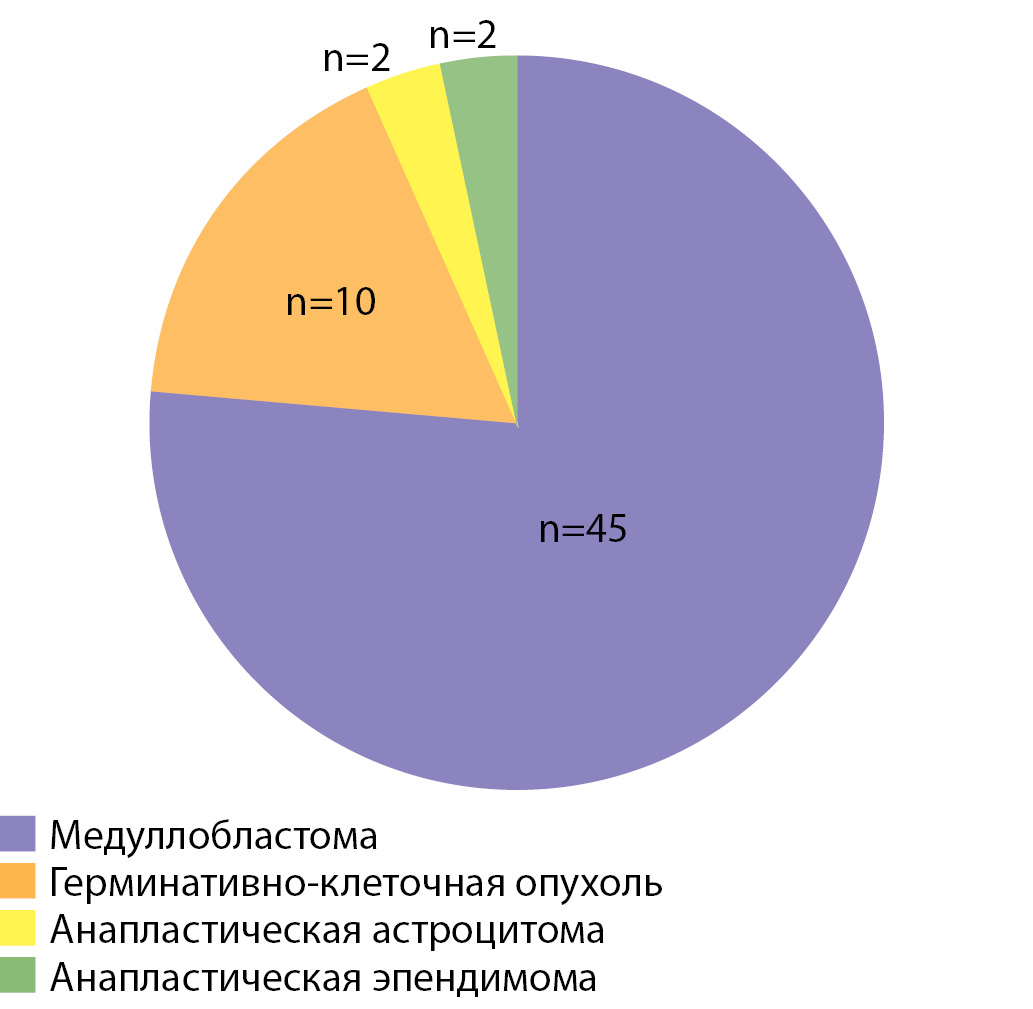

Цель. Изучить распространенность эндокринных нарушений, оценить распространенность и степень снижения минеральной плотности костной ткани (МПК) у лиц, перенесших комбинированное лечение злокачественных опухолей головного мозга в детском и молодом возрасте.

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование с участием 59 пациентов (31 мужчина; 28 женщин), перенесших в детском и молодом возрасте оперативное лечение злокачественной опухоли головного мозга с последующей лучевой терапией в объеме краниоспинального облучения в сочетании с полихимиотерапией или без нее. I группу составили 37 пациентов, которым комбинированное лечение проводилось в возрасте от 3 до 16 лет. Во II группу были включены 22 пациента, получившие лечение в возрасте от 16 до 38 лет.

Результаты. Недостаточность соматотропного гормона по результатам пробы с инсулиновой гипогликемией выявлена у 48 пациентов (81%), вторичная надпочечниковая недостаточность — у 22 (37%). Большая часть обследованных (33 пациента (56%)) не достигли целевого роста. Лечение рекомбинантным гормоном роста (рГР) получили только 5 человек из I группы. Проведенный корреляционный анализ показал, что возраст на момент лечения — основной фактор, влияющий на конечный рост (r=0,619; p<0,001). Выявлена высокая частота развития гипотиреоза (n=39 (66%)), гипогонадизма (19 женщин; 17 мужчин). По результатам DXA снижение МПК ≤-2,0 SD по Z-критерию в поясничном отделе позвоночника выявлено у 35 из 59 обследованных (59%). МПК у пациентов I группы была значимо ниже по сравнению с пациентами, получившими лечение в более старшем возрасте (p<0,001). Обнаружена умеренная корреляция между МПК в поясничном отделе позвоночника на момент обследования и уровнем эстрадиола в крови у женщин (r=0,596; p<0,05) и тестостерона у мужчин (r=0,472; p<0,05). Выявлена прямая зависимость МПК от возраста на момент заболевания (r=0,781; p<0,01).

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости ежегодного и пожизненного наблюдения пациентов после комбинированного лечения злокачественных опухолей головного мозга на предмет выявления отдаленных последствий лечения. Высокая распространенность остеопенических состояний определяет актуальность и необходимость проведения ранней диагностики для предотвращения дальнейшей потери костной массы, снижения прочности кости и риска переломов.

Обоснование. Оценка качества жизни до и после хирургического лечения при первичном гиперпаратиреозе (ПГПТ) может быть использована для комплексной оценки эффекта терапии, а также мониторинга состояния больного после операции, в том числе в реальной клинической практике.

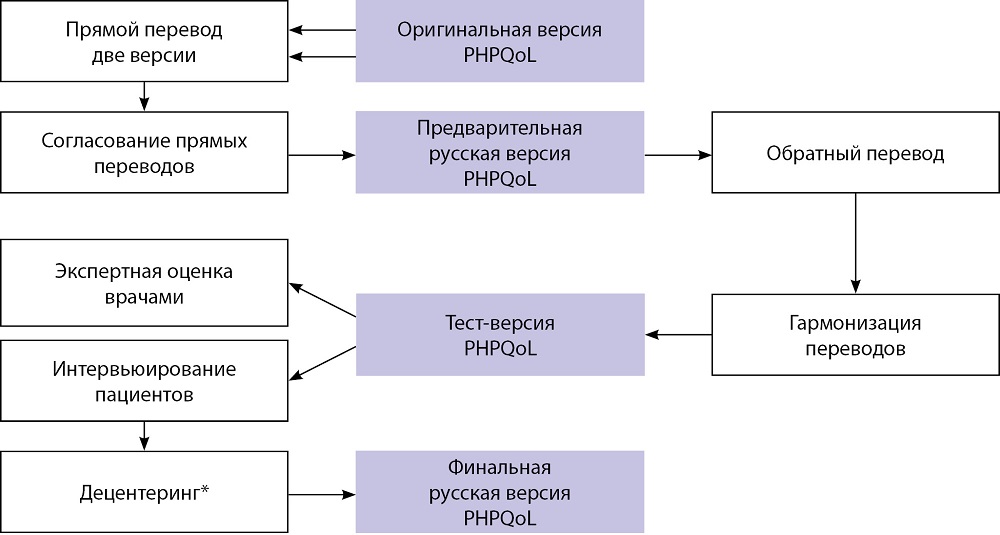

Цель. Целью исследования являлась валидация русской версии опросника PHPQoL для оценки качества жизни у больных первичным гиперпаратиреозом (ПГПТ) и его апробация в отечественной популяции больных ПГПТ с целью дальнейшего применения в клинической практике и научных исследованиях.

Материалы и методы. В соответствии с международными стандартами проведены процедура языковой и культурной адаптации опросника PHPQoL, а также тестирование в фокусной группе больных ПГПТ с последующей оценкой психометрических свойств инструмента — надежности, валидности и чувствительности.

Результаты. В исследовании участвовали 65 больных ПГПТ (средний возраст — 52,3±10,5 года, 97% — женщины), из которых у 67,7% установлена манифестная форма заболевания, у 35,4% пациентов имелась умеренная или тяжелая форма гиперкальциемии. Все пациенты заполняли валидированную нами русскую версию опросника PHPQoL до паратиреоидэктомии. Треть пациентов заполнили опросник повторно через 3 мес после операции. В ходе апробации опросника продемонстрированы высокие показатели его внешней и содержательной валидности, а также показана устойчивая структура инструмента, свидетельствующая об удовлетворительной конструктной валидности опросника. Также показана способность опросника определять различия показателей симптомов/проблем ПГПТ между пациентами в зависимости от выраженности клинических признаков заболевания и в процессе лечения. Продемонстрирован положительный эффект хирургического лечения на качество жизни больных ПГПТ после операции.

Заключение. Результаты, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о надежности, валидности и чувствительности русской версии опросника PHPQoL и приемлемости его дальнейшего использования в научных исследованиях и клинической практике в отечественной эндокринологии.

Точные физиологические основы подавления секреции гормона роста пероральным приемом глюкозы на сегодняшний день остаются неизвестными, несмотря на широкое применение перорального глюкозотолерантного теста в эндокринологии. Отсутствие подавления гормона роста глюкозой встречается примерно у трети пациентов с акромегалией, а также при других расстройствах. В настоящее время известно, что на секрецию гормона роста воздействуют различные факторы, такие как возраст, пол, индекс массы тела и перераспределение жировой ткани. Также появляются данные о влиянии на секрецию гормона роста не только избыточной массы тела, но и переедания. Как известно, оба этих состояния связаны с гиперинсулинемией, что определяет возможность ее преимущественной роли в подавлении секреции гормона роста. Целью данного обзора является обсуждение накопленных данных об изолированном влиянии на секрецию гормона роста гипергликемии и гиперинсулинемии, а также других метаболических регуляторов и состояний, влияющих на его сигналинг. Понимание патофизиологических основ этих механизмов необходимо для дальнейших исследований роли глюкозы и инсулина в метаболической регуляции секреции гормона роста. При этом важно учитывать, что исследования на животных моделях затруднены межвидовыми различиями в ответе гормона роста на нагрузку глюкозой, и единственной возможной доступной моделью у здоровых людей авторам представляется использование гиперинсулинемического эугликемического клэмп-теста.

Обоснование. Республика Тыва — регион с доказанным тяжелым природным йодным дефицитом и высокой распространенностью ЙДЗ (йододефицитных заболеваний). Однако в регионе в определенные периоды времени предпринимались меры по ликвидации дефицита йода в питании населения. В статье представлены результаты проведенного в октябре 2020 г. специалистами ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России контрольно-эпидемиологического исследования, направленного на оценку современного состояния йодной обеспеченности населения Республики Тыва. Исследование проведено по поручению Министерства здравоохранения России в рамках государственного задания «Научная оценка необходимости принятия дополнительных нормативных правовых и иных мер по ликвидации йодного дефицита в пилотных регионах с тяжелым йодным дефицитом» (фрагмент, посвященный контрольно-эпидемиологическим исследованиям в регионе), «Эпидемиологические и молекулярно-клеточные характеристики опухолевых, аутоиммунных и йододефицитных тиреопатий как основа профилактики осложнений и персонализации лечения» (аналитический обзор мероприятий, предшествующих контрольно-эпидемиологическим исследованиям в регионе).

Цель. Оценка йодной обеспеченности населения Республики Тыва.

Материалы и методы. Исследование проводилось в трех населенных пунктах республики — гг. Кызыл, Шагонар, п. Сарыг-Сеп. Обследованы 227 школьников допубертатного возраста (8–10 лет) с проведением сбора анамнеза, осмотра врача-эндокринолога, пальпации щитовидной железы, забора разовых образцов мочи в одноразовые микропробирки типа Эппендорф, с последующей заморозкой до -20–25 °С для дальнейшего определения концентрации йода в моче с помощью церий-арсенитного метода в лаборатории (клинико-диагностическая лаборатория ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России). Кроме того, всем школьникам выполнено ультразвуковое исследование щитовидной железы (с использованием портативного ультразвукового аппарата LOGIQe (China) с мультичастотным линейным датчиком 10–15 МГц, в положении лежа). Рост и вес детей определялись по стандартной методике в момент обследования. Проведены сбор образцов пищевой соли, которая используется в семьях школьников, и определение наличия йодата калия в ней экспресс-методом.

Родители школьников подписали информированные согласия на проведение обследования детей. Разрешение локального этического комитета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России получено 25 марта 2020 г., № 5.

Результаты. Обследованы 227 школьников 8–10 лет. Определена медианная концентрация йода в моче, исследовано наличие йодата калия в пищевой соли и проведено ультразвуковое исследование щитовидной железы с целью уточнения йодной обеспеченности, охвата использования йодированной соли в питании и распространенности зоба.

Медианная концентрация йода в моче составила 153 мкг/л, частота зоба — 7,7%, доля йодированной соли — 95,2%.

Заключение. Показатель медианной концентрации йода в моче свидетельствует об оптимальной йодной обеспеченности населения Тывы. Частота зоба у школьников значимо снизилась по сравнению с данными, полученными в ходе предыдущих эпидемиологических исследований. Доля домохозяйств, использующих йодированную соль (более 90%), свидетельствует об эффективности профилактических мероприятий.

Репродуктивная эндокринология

Одним из новых направлений в изучении нарушений репродуктивной функции у женщин с ожирением являются влияние и рецепторная чувствительность мелатонина на гонадотропную функцию гипофиза и овариогенез с учетом хронологии «светового загрязнения». На современном этапе литературы по влиянию аспектов «светового загрязнения» на проблему ожирения и нарушений репродуктивной функции в отечественной и зарубежной литературе крайне мало. Данный обзор является попыткой объединить вышеуказанную проблему в рамках аспектов влияния «светового загрязнения» и уровня рецепторной чувствительности мелатонина у женщин репродуктивного возраста с ожирением. Поиск литературы проводили в отечественных (eLibrary, CyberLeninka.ru) и международных (PubMed, Cochrane Library) базах данных на русском и английском языках. Приоритетным являлся свободный доступ к полному тексту статей. Выбор источников был приоритетен периодом с 2015 по 2019 гг. Однако с учетом недостаточной изученности выбранной темы выбор источников датировался с 1992 г. Работа выполнена в рамках Государственного задания «Центральные и периферические патофизиологические механизмы развития болезней жировой ткани с учетом клинических и гормональных характеристик», 2020–2022 гг.

Обоснование. Ожирение/избыточная масса тела (ИзбМТ) у женщин часто являются причинами нарушения менструальной функции и бесплодия.

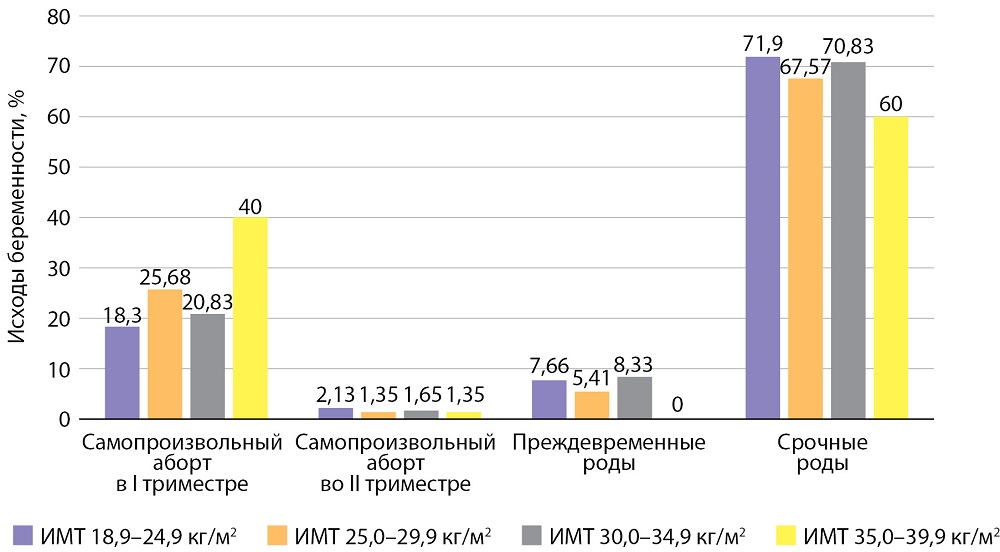

Цель. Установить корреляцию между ожирением/ИзбМТ и эффективностью лечения бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по частоте наступления клинической беременности, ее исходам и массе плода при рождении.

Методы. Ретроспективно проанализированы данные историй болезни 1874 пациенток, которым проведено лечение бесплодия методом ЭКО в период 01.2012–12.2019 гг. Критерии исключения: дефицит массы тела, синдром поликистозных яичников, программы с использованием донорских ооцитов, эктопические беременности, оплодотворение эпидидимальными/тестикулярными сперматозоидами партнера. В исследование включены 1583 пациентки в возрасте 21–45 лет (медиана 33,0 года [30,0; 37,0]). Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета прикладных программ STATISTICA (StatSoft). Пороговый уровень статистической значимости p<0,05.

Результаты. До начала индукции суперовуляции в протоколе ЭКО пациенткам проводилось антропометрическое исследование: измерение роста и веса с расчетом индекса массы тела (ИМТ) (медиана — 23 кг/м2 [20,7; 26,2]). Пациентки были разделены на 5 групп в зависимости от показателя ИМТ: группа 1 с нормальной массой тела (НМТ) — n=1061, группа 2 (ИзбМТ) — n=368, группа 3 (ожирение I ст.) — n=117, группа 4 (ожирение II ст.) — n=36, группа 5 (ожирение III ст.) — n=1. В каждой группе оценивались частота наступления клинической беременности (ЧНКБ) и ее исход: частота самопроизвольных абортов (СА), преждевременных (ПР), своевременных родов (СР) маловесными детьми (масса при рождении <2500 г), новорожденных с НМТ (2500–3999 г) и родов крупным плодом (ЧРКП) (≥4000 г) среди пациенток с одноплодной беременностью. ЧНКБ по группам статистически не различалась: 34,6, 34,5, 30,7, 41,7%, у пациентки группы 5 наступила маточная одноплодная беременность, исход остался неизвестным. В результате лечения наступило 542 беременности: 407 одноплодных (74,4%), 132 двойни (24,1%) и 3 тройни (0,5%). СР при одноплодной беременности: 71,9, 67,6, 70,8, 60,0%; ПР — 7,7, 5,4, 8,3, 0,0%; СА в I триместре беременности — 18,3, 25,7, 20,8, 40,0%; СА во II триместре — 2,13%, по 1,4% в группах 2, 3 и 4 соответственно. Частота родов маловесными детьми — 8,8, 11,4, 6,3, 0%; новорожденные с НМТ — 84,9, 84,1, 75,0, 60,0%; ЧРКП — 6,3, 4,6, 18,8, 40,0% соответственно.

Заключение. При проведении корреляционного анализа зависимости ЧНКБ и ее исходов от ИМТ пациентки не выявлено (р=0,975 и р=0,469 соответственно). ЧРКП достоверно чаще встречалась у пациенток с ожирением (р=0,0016). Необходимо провести дальнейшие исследования, используя новые критерии формирования групп для получения углубленных результатов.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).

ISSN 2308-1430 (Online)

.jpg)