Редакционная статья

Диабетическая нейроостеоартропатия (ДНОАП, стопа Шарко) является серьезным осложнением сахарного диабета, генез которого не окончательно изучен. Данная патология в большинстве случаев поздно диагностируется, что приводит к развитию тяжелых деформаций стопы вплоть до потери опороспособности конечности. Не существует единственной гипотезы формирования стопы Шарко, но есть факторы, предрасполагающие к ее развитию, а также ряд вероятных провоцирующих событий. Избыточное образование и накопление конечных продуктов гликирования (КПГ) может играть важную роль в патогенезе этого осложнения СД. КПГ — различные соединения, образующиеся в результате реакции между углеводами и свободными аминогруппами белков, липидов и нуклеиновых кислот без участия ферментов. Существуют различные факторы, которые приводят к накоплению КПГ в организме человека. Выделяют эндогенные и экзогенные факторы. К первым относятся определенные заболевания, такие как сахарный диабет, почечная недостаточность, ускоряющие процессы гликирования. К экзогенным факторам, приводящим к образованию продуктов липоокисления и гликоокисления, относятся табачный дым и длительная термическая обработка пищи.

В данном обзоре представлена информация о роли КПГ в развитии и прогрессировании осложнений у пациентов с сахарным диабетом.

Клиническая эндокринология

Заболевания и состояния, связанные с дефицитом йода, — йододефицитные заболевания — широкий термин, включающий в себя не только нарушение структуры щитовидной железы, но и состояния, связанные с дефицитом тиреоидных гормонов.

Клинические рекомендации — это основной рабочий инструмент практикующего врача, как специалиста, так и врача узкой практики. Лаконичность, структурированность сведений об определенной нозологии, методов ее диагностики и лечения, базирующихся на принципах доказательной медицины, позволяют в короткий срок дать тот или иной ответ на интересующий вопрос специалисту, добиваться максимальной эффективности и персонализации лечения.

Данные клинические рекомендации включают в себя алгоритмы диагностики и лечения диффузного нетоксического зоба и узлового/многоузлового зоба у взрослых и детей. Кроме того, настоящие клинические рекомендации содержат информацию о способах адекватной эпидемиологической оценки йододефицитных заболеваний с помощью таких маркеров, как процентное соотношение зоба у школьников, медианная концентрация йода в моче, уровень неонатального тиреотропного гормона, медиана тиреоглобулина у детей и взрослых, а также об основных методах и группах эпидемиологических исследований йододефицитных заболеваний.

В представленном обзоре рассмотрены нормальная анатомия надпочечников и особенности современных методов их визуализации, которые необходимы для оценки как доброкачественных, так и злокачественных новообразований. В частности, рассмотрены одни из наиболее распространенных образований, такие как аденома, феохромоцитома, метастатическое поражение и адренокортикальный рак. Для этого был проведен анализ релевантных отечественных и зарубежных источников литературы, датируемых сроками с 1991 г. по январь 2021 г.

Во многих случаях образования надпочечников имеют отличительные особенности, которые позволяют охарактеризовать их с помощью неинвазивных методов. В некоторых случаях возможно заподозрить злокачественную природу и вовремя направить пациента на необходимые инвазивные исследования. Компьютерная томография, особенно с применением внутривенного контрастного усиления, представляет собой основной метод визуализации, поскольку в большинстве случаев позволяет предположить нозологическую форму образования. Магнитно-резонансная томография остается высокочувствительным методом с точки зрения выявления опухоли, динамического наблюдения за размерами, однако метод малоспецифичен для определения злокачественного потенциала образования. Позитронно-эмиссионная компьютерная томография также является дополнительным методом и используется в основном в обнаружении злокачественных опухолей, их дифференциальной диагностике, выявлении метастазов и рецидивов после хирургического лечения. Ультразвуковое исследование играет ограниченную роль, тем не менее, имеет большое значение в диагностике у детей, особенно новорожденных. Такие перспективные методы, как радиомика и двухэнергетическая КТ, позволяют расширить возможности визуализации и улучшить диагностическую точность.

Поскольку образования надпочечников часто случайно выявляются при визуализации, выполняемой по другим причинам, важно правильно их интерпретировать. Этот обзор дает читателю широкое представление того, чем различные методы визуализации могут быть полезны при оценке патологии надпочечников и на что следует обращать внимание рентгенологам и врачам-клиницистам.

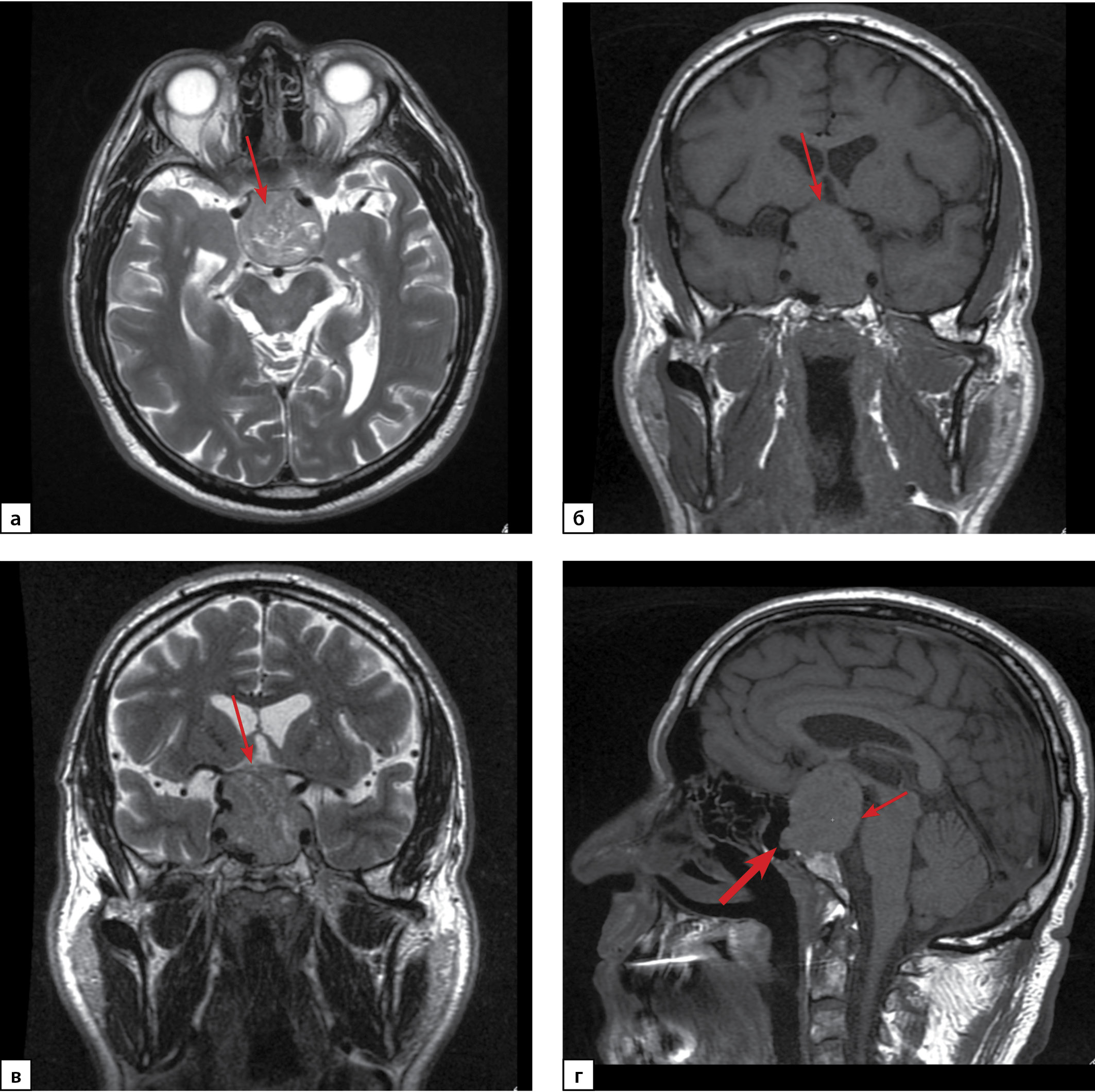

Гормонально-активные гонадотропиномы — это редкие опухоли гипофиза, секретирующие один или два гонадотропных гормона (фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) и/или лютеинизирующий гормон (ЛГ)), которые обладают биологической активностью. В большинстве случаев гонадотропиномы являются «молчащими» и составляют более половины гормонально-неактивных аденом гипофиза. В статье представлено описание редкого клинического наблюдения: ЛГ/ФСГ-секретирующей макроаденомы гипофиза с развитием битемпоральной гемианопсии у 62-летнего мужчины. Пациенту была проведена трансназальная транссфеноидальная аденомэктомия, позволившая достичь ремиссии заболевания. Отличительной особенностью данного случая являлось наличие вторичного эритроцитоза, развившегося вследствие эндогенной гиперандрогении, что потребовало проведения процедур эксфузий крови с целью нормализации уровня гематокрита перед проведением оперативного вмешательства. Примечательно, что клинические признаки эритроцитоза у пациента были выявлены задолго до развития зрительных нарушений. Представленный клинический случай демонстрирует сложность ранней диагностики гормонально-активных гонадотропином.

Болезни костной и жировой ткани

ОБОСНОВАНИЕ. Пожилые люди с остеопорозом (ОП) и высоким риском падений — наиболее уязвимая группа пациентов в отношении развития переломов. Падения и переломы у пожилых пациентов с ОП ассоциированы с гериатрическими синдромами и худшим функциональным статусом.

ЦЕЛЬ. Оценить коморбидный и гериатрический статус пациентов пожилого и старческого возраста с ОП и без него.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В исследование включены 607 пациентов старше 60 лет, госпитализированных в гериатрическое отделение. По наличию ОП пациенты были разделены на 2 группы: 1 группа — пациенты с ОП (n=178, 29,3%), 2 группа — пациенты без ОП (n=429, 70,7%). Всем пациентам проводились общеклиническое исследование, оценка коморбидности по индексу Чарльсон, комплексная гериатрическая оценка.

РЕЗУЛЬТАТЫ. ОП имели 178 (29,3%) пациентов, чаще это были женщины. 55,6% пациентов с ОП были инвалидами. У пациентов с ОП достоверно чаще встречались возраст-ассоциированные заболевания — болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, остеоартрит, анемия, заболевания щитовидной железы, варикозная болезнь. Практически со всеми этими заболеваниями при однофакторном анализе выявлена ассоциация с ОП. У пациентов 1 группы достоверно чаще встречались такие гериатрические синдромы, как старческая астения, гиподинамия, недостаточность питания, полипрагмазия, недержание мочи. Пациенты с ОП чаще проживали одиноко и использовали вспомогательные средства при передвижении в сравнении с пациентами без ОП. Проведенный однофакторный анализ продемонстрировал, что ОП ассоциирован (отношение шансов (ОШ) 1,54–2,00) со старческой астенией, гиподинамией, использованием вспомогательных средств при передвижении, нарушением сна, сенсорным дефицитом по зрению, недержанием мочи. Функциональный статус пациентов с ОП был хуже по сравнению с пациентами без ОП. Пациенты с ОП перенесли больше переломов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Пациенты с ОП имеют высокую коморбидность, отягощенный гериатрический статус. У пациентов пожилого и старческого возраста необходимо не только проводить скрининг и диагностику ОП, оценивать риск 10-летней вероятности основных патологических переломов по алгоритму FRAX, но и проводить комплексную гериатрическую оценку для диагностики гериатрических синдромов, которые утяжеляют течение ОП и приводят к более серьезным последствиям.

Детская эндокринология

Гонадотропинзависимое (центральное) преждевременное половое развитие (ППР) обусловлено ранней (до 8 лет у девочек и 9 лет у мальчиков) активацией центрального звена гипоталамо-гипофизарно-гонадной системы. Повышение секреции половых стероидов гонадами при данной форме является следствием стимуляции половых желез гонадотропными гормонами гипофиза. В отсутствие аномалий центральной нервной системы центральное ППР классифицируется как идиопатическое и в ряде случаев является наследственным. Инактивирующие мутации в гене MKRN3 являются наиболее частой и известной причиной семейных случаев ППР по сравнению со спорадическими. В настоящей работе впервые в Российской Федерации представлено описание 3 семейных случаев гонадотропинзависимого ППР, обусловленного ранее не описанными мутациями в гене MKRN3, выявленными методом NGS.

Врожденный гипогонадотропный гипогонадизм (ВГГ) — редкое заболевание, характеризующееся задержкой или отсутствием появления вторичных половых признаков, обусловленное недостаточной выработкой, секрецией или действием гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ). Клинически выделяют варианты ВГГ с гипо-/аносмией (синдром Кальмана) и нормосмический гипогонадотропный гипогонадизм. Учитывая многообразие генетических дефектов, отвечающих за развитие ВГГ, применение метода высокоэффективного параллельного секвенирования (NGS) является оптимальным диагностическим подходом, поскольку позволяет одновременно проанализировать несколько генов-кандидатов. Биаллельные мутации в гене GNRHR приводят к развитию гипогонадотропного гипогонадизма с нормосмией. В настоящей работе нами представлено описание 16 пациентов с доказанной резистентностью к ГнРГ, а также оценена частота патогенных вариантов в гене GNRHR в российской популяции.

Синдром CHARGE — это редкое аутосомно-доминантное заболевание, обусловленное патологическими изменениями в гене CHD7. Особенностью данного синдрома является выраженный клинический полиморфизм даже среди носителей идентичной мутации. Спектр клинических проявлений варьирует от изолированной задержки полового созревания без необходимости в гормональной заместительной терапии до тяжелых множественных полиорганных пороков развития, требующих мультидисциплинарного терапевтического подхода. Диагноз можно заподозрить на основании сочетания главных и второстепенных критериев, однако окончательная верификация диагноза требует молекулярно-генетического исследования. Точная диагностика необходима не только для выбора корректной тактики ведения пациента, но и для информирования пациентов относительно всех возможных клинических проявлений заболевания, включая репродуктивный потенциал и риски наследования заболевания. Наиболее частым эндокринным отклонением при синдроме CHARGE является изменение гонадотропной функции от позднего пубертата до необратимого вторичного гипогонадотропного гипогонадизма, сочетающегося с нарушением обоняния различной степени выраженности, что обусловлено особенностями экспрессии гена CHD7 в эмбриональном периоде.

В статье представлено клиническое описание семейного варианта синдрома со значимой внутрисемейной вариабельностью клинических проявлений вследствие мутации в гене CHD7.

Мутации в гене DHH являются крайне редкой причиной возникновения нарушений формирования пола (НФП) 46,XY. В статье описываются клинические наблюдения двух неродственных пациенток с дисгенезией гонад 46,XY и правильным женским фенотипом. Благодаря применению метода секвенирования нового поколения (NGS) у обеих выявлена одинаковая биаллельная вариантная замена c.419T>G в гене DHH. Учитывая данные литературы о роли DHH в формировании нервной системы, установление генетической причины заболевания позволило в обоих случаях диагностировать минифасцикулярную полинейропатию на доклиническом этапе. Таким образом, приведенные нами клинические случаи демонстрируют ценность использования NGS, позволяющего одновременно анализировать широкий спектр генов-кандидатов при НФП и диагностировать сопутствующие заболевания до развития клинической картины. Это первые описания пациентов с мутациями в гене DHH в российской популяции.

Репродуктивная эндокринология

ОБОСНОВАНИЕ. Возрастающая распространенность гестационного сахарного диабета (ГСД), высокая вероятность неблагоприятных исходов беременности для матери и плода, а также ряд отдаленных последствий при ГСД являются серьезной медико-социальной проблемой и диктуют необходимость его профилактики с помощью коррекции факторов риска, своевременной диагностики и эффективного лечения.

ЦЕЛЬ. Оценить структуру факторов риска развития ГСД, выявить взаимосвязь между ГСД, течением и исходами беременности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Ретроспективный анализ 79 историй болезни пациенток с подтвержденным ГСД в период с 2015 по 2017 гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ. В структуре факторов риска для матери и плода наибольшее значение имеют возраст матери старше 30 лет (73,1%), отягощенная наследственность по сахарному диабету 2 типа (СД2) (30,8%), индекс массы тела (ИМТ) до беременности, соответствующий избыточной массе тела/ожирению (26,9%). Чаще встречалось такое осложнение, как оперативное родоразрешение пациенток путем операции кесарева сечения (47,4%). Частота остальных осложнений, таких как макросомия (9%), преждевременные роды (7,7%), врожденные пороки развития плода (5,1%), преэклампсия (5,1%) в целом оказалась ниже средней частоты осложнений ГСД, описанной в литературе, тем не менее, в 1,5–2 раза превысила среднепопуляционные показатели. В ходе статистического анализа полученных данных выявлено, что чем больше ИМТ матери до беременности, тем ниже оценка на 1-й минуте по шкале Апгар у новорожденного.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Женщины с ГСД требуют интенсивного наблюдения за течением беременности и своевременной госпитализации для планового родоразрешения с целью снижения риска перинатальных осложнений.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).

ISSN 2308-1430 (Online)

.jpg)